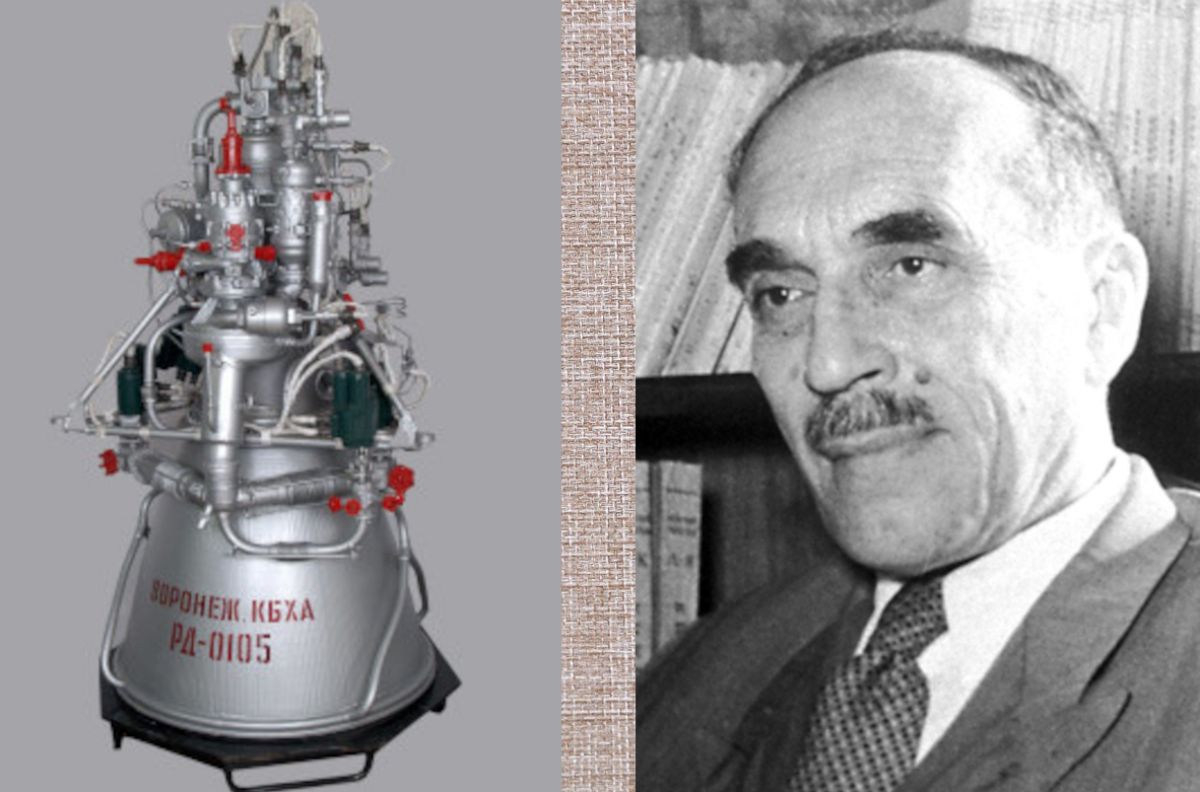

Советский академик и нобелевский лауреат Николай Семенов одним из первых объяснил цепные реакции

Нобелевский лауреат Семенов стал одним из основоположников химической физики

© КБХА / Госкаталог музейного фонда РФ

Великие научные открытия - это не просто страницы в учебниках. Это живые идеи, которые продолжают менять мир и после того, как их авторы уходят. Теория цепных реакций Николая Николаевича Семенова, удостоенная Нобелевской премии по химии в 1956 году, - ярчайший пример того, как фундаментальная наука становится двигателем прогресса. Её отголоски звучат в цехах и лабораториях Воронежской области, где два гиганта химической промышленности - КБХА и Воронежсинтезкаучук - уже десятилетиями воплощают её принципы в жизнь.

Теория, которая изменила всё

Николай Семенов раскрыл механизм разветвленных цепных реакций - процессов, где одна начальная активная частица порождает лавинообразное количество последующих. Это открыло возможность управлять химическими процессами: ускорять их, замедлять, обрывать на нужной стадии. Его работы легли в основу современных технологий горения, взрывов, полимеризации и синтеза новых материалов. Как говорил сам Семенов, это был ключ к «рациональному управлению скоростью и направлением химического превращения».

КБХА: От авиадвигателей до космических ракет

История Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА) началась в 1941 году с разработки агрегатов непосредственного впрыска топлива для авиамоторов. Уже тогда точный контроль процессов горения был критически важен. Но настоящий прорыв случился в 1950-х, когда бюро переключилось на жидкостные ракетные двигатели (ЖРД).

Здесь теория Семенова нашла своё идеальное применение:

В 1959 году двигатель РД-0105, созданный воронежскими инженерами, впервые в мире позволил достичь второй космической скорости и отправить станции «Луна-1», «Луна-2» и «Луна-3» к спутнику Земли.

В 1961 году двигатель РД-0109 вывел на орбиту корабль «Восток» с Юрием Гагариным. Знаменитая фраза «Поехали!» ознаменовала успех воронежских разработчиков.

Сегодня КБХА продолжает создавать двигатели для ракет «Союз» и разрабатывает новые модели, где управление реакциями горения остаётся ключевым процессом.

Что общего с теорией Семенова?

Каждый запуск двигателя - управляемая цепная реакция в чистом виде. Точный расчёт скорости горения топлива, инициирование процесса и контроль его распространения — всё это прямое применение принципов, описанных нобелевским лауреатом.

Воронежсинтезкаучук: Искусство превращения молекул

Воронежсинтезкаучук - это история превращения СССР в лидера синтетической химии. Завод был построен в 1932 году для производства натрий-бутадиенового каучука по методу Сергея Лебедева. Но именно с внедрением теорий Семенова здесь началась эра настоящих инноваций.

Здесь теория цепных реакций проявилась в нескольких этапах.

Полимеризация. Синтез каучуков и термоэластопластов - это классическая цепная реакция, где молекулы мономеры соединяются в длинные цепи. Контроль над её скоростью и разветвлением позволил создавать материалы с заданными свойствами: эластичные, износостойкие, термоустойчивые.

Окисление. Процессы получения стирола и других промежуточных продуктов основаны на реакциях окисления, которые Семенов детально описал в своих работах.

Экологизация. Современные установки очистки и рекуперации также используют принципы управления реакциями для снижения выбросов.

За 90 лет завод выпустил 14 миллионов тонн каучука и 1,2 миллиона тонн термоэластопластов. Его продукция используется в шинах, резинотехнических изделиях, дорожном строительстве и даже в «зелёных» технологиях.

Теория Николая Семенова не застыла в прошлом. Она продолжает жить в наследии Воронежской области, где КБХА и Воронежсинтезкаучук стали мостом между гениальной идеей и её практическим воплощением. Одно предприятие покоряет космос, другое - меняет жизнь на Земле. Но их объединяет одно: глубокое понимание того, что даже самая абстрактная научная теория рано или поздно становится технологией, двигающей человечество вперёд.

Как говорил сам Николай Семенов, «нет ничего важнее, интереснее, чем преодолеть трудности, и они нас не пугают».

Проект «Нобелевские лауреаты» выполняется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. № 231.