Детство под воронежским небом: Истоки гения Павла Черенкова

Детство под воронежским небом: Истоки гения Павла Черенкова

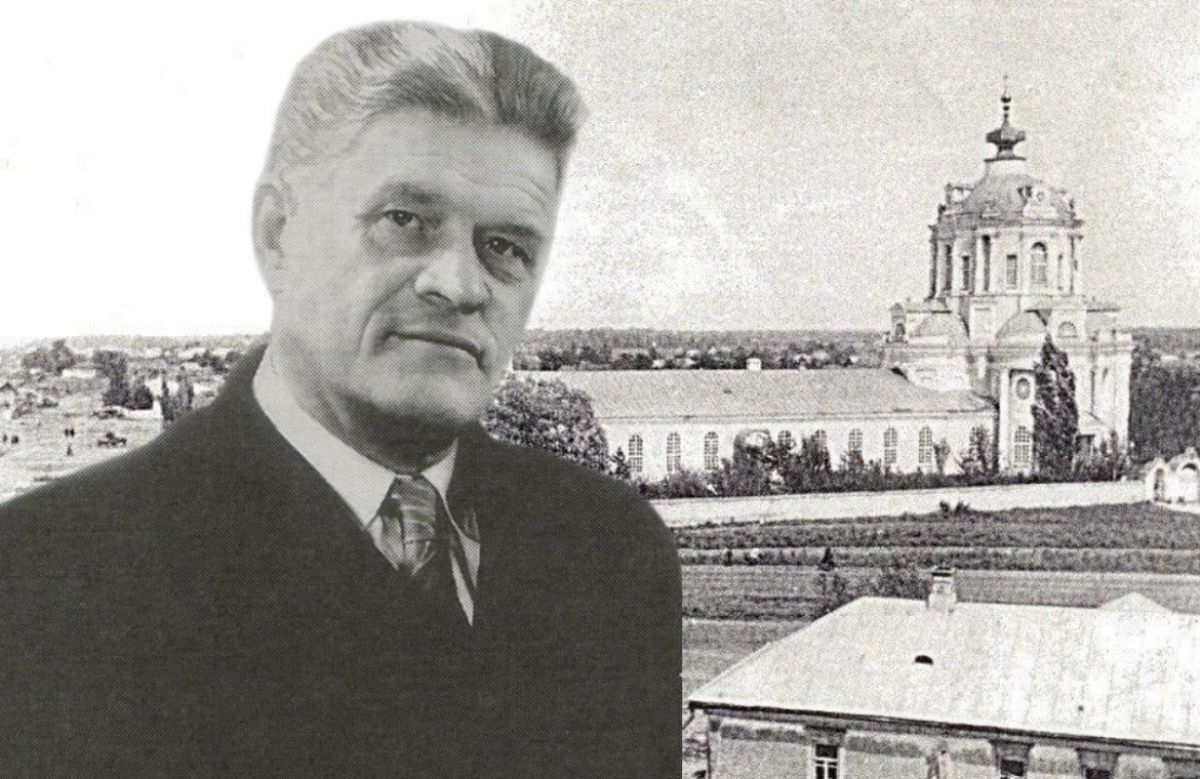

© Воронежский областной краеведческий музей

Есть детство, отмеченное громкой славой предков, и есть — тихое, неприметное, как травинка у проселочной дороги. Но именно из такой глубинной, питаемой самой землей скромности порой произрастают великие умы, способные увидеть то, что скрыто от всего мира. Таким было детство будущего нобелевского лауреата Павла Алексеевича Черенкова — не громкая прелюдия, а тихая, глубокая увертюра к жизни, полной света.

Его мир начался в просторной крестьянской семье в селе Новая Чигла Воронежской губернии. Павел Черенков родился 28 июля 1904 года. Российская империя начала XX века жила в предчувствии великих потрясений, но ритм жизни в деревне задавали не политические бури, а вечный круговорот природы: суровая зима, сменяющаяся яркой, полной красок весной, и щедрым, пшеничным летом. Именно здесь, среди бескрайних полей и ясного неба, формировался характер маленького Павла.

Детство его состояло из трудолюбия и озарено любознательностью. С малых лет он познал цену хлеба и упорного труда, помогая родителям по хозяйству. Мальчик тянулся к знаниям, но его мачеха считала, что образование – это ненужная блажь и всячески противилась учебе Павла. Однако, чем строже был запрет, тем лучше учился ее пасынок.

Мир для мальчика не ограничивался межами полей. Он простирался гораздо дальше — в загадочные законы физики, которые он интуитивно начинал постигать, наблюдая за природой. Как преломляется солнечный луч в капле утренней росы? Почему гром гремит после молнии? Как устроен простейший механизм? Его детство не предвещало славы, но подготовило почву для гения. Не громкого, но упорного, внимательного и способного разглядеть волшебство в самых обыденных проявлениях физического мира.

В 1917 году, когда грянула революция, Павлу было всего тринадцать. Мир вокруг рушился и строился заново, но его личный мир — мир знаний — оставался незыблемым. Стремление к учебе было так велико, что он сумел продолжить образование в тяжелейшие годы Гражданской войны. Он окончил школу, а затем поступил на физико-математическое отделение педагогического факультета Воронежского Государственного университета. Пару лет отработал преподавателем в одной из школ города Козлов, теперешний Мичуринск. А в 1930 году Черенков стал аспирантом Физико-математического института АН СССР в Ленинграде.

Детство Павла Черенкова состояло из простых и вечных вещей: из тепла родного очага, из тихой радости понимания сложной задачи, из немого диалога с природой, которая стала его первым и главным учителем. Оно научило его главному: истина часто скрывается в самых очевидных вещах, нужно лишь уметь разглядеть. И годы спустя, глядя на таинственное голубое свечение в лабораторной колбе, он, наверное, вспоминал то самое, воронежское небо - чистое, ясное и бесконечно глубокое, которое стало первым источником вдохновения для будущего открытия, названного его именем - излучение Черенкова.

Будучи аспирантом, Черенков изучал люминесценцию прозрачных жидкостей под воздействием гамма-лучей и обнаружил неизвестное голубое свечение. Это свечение не исчезало при нагревании жидкости или добавлении примесей. Его яркость не зависела от химического состава среды.

После проведения множества экспериментов учёный пришёл к выводу, что наблюдаемый эффект не является люминесценцией. Но что же это тогда?

Оказалось, что свечение вызывается электронами, которые движутся со сверхсветовой скоростью. Как такое возможно? Это станет ясно только после войны, когда фантасты начнут придумывать подобные идеи.

Однако в ходе дальнейших исследований учёные выяснили, что в прозрачной жидкости скорость света меньше, чем в вакууме. Поэтому частицы в ней могут двигаться быстрее света. Это явление получило название «черенковское излучение» или «эффект Черенкова». Его смогли объяснить советские физики Илья Михайлович Франк и Игорь Евгеньевич Тамм. За это открытие они были удостоены Нобелевской премии.

Даже в наше время сложно представить себе возможность сверхсветового движения, а в середине XX века это было ещё более фантастично.

«Оптика источников света, движущихся в преломляющих средах», - так называлась Нобелевская лекция по физике, которую в 1958 году прочитал Илья Франк. В своем выступлении ученый подчеркнул, что эффект Черенкова - это частный, хотя и очень интересный пример. «В этой области явлений имеется широкий круг вопросов, связанных с излучением источников света, движущихся в преломляющих средах», - обратил внимание слушателей Илья Михайлович. Ученый оказался прав. И хоть нам пока не дано перемещаться со сверхсветовой скоростью, эффект Черенкова до сих пор используется в науке и медицине, например, в лучевой терапии при онкологических заболеваниях. Также открытие привело к созданию нового метода измерения скорости высокоэнергетических ядерных частиц, который имеет огромное значение в современной экспериментальной ядерной физике.

На сегодняшний день учёные продолжают активно изучать возможности практического использования эффекта Черенкова. В 1995 году российский физик Сергей Красников выдвинул теорию о возможности сверхсветового движения, основанную на искривлении пространства-времени в искусственно созданных тоннелях.

Проект «Нобелевские лауреаты» выполняется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. № 231.