Иван Шабанов: «После Чечено-Ингушетии в ЦК мне сказали: «В обкоме тебе делать нечего»

Шабанов: «После Чечено-Ингушетии в ЦК мне сказали: «В обкоме тебе делать нечего»

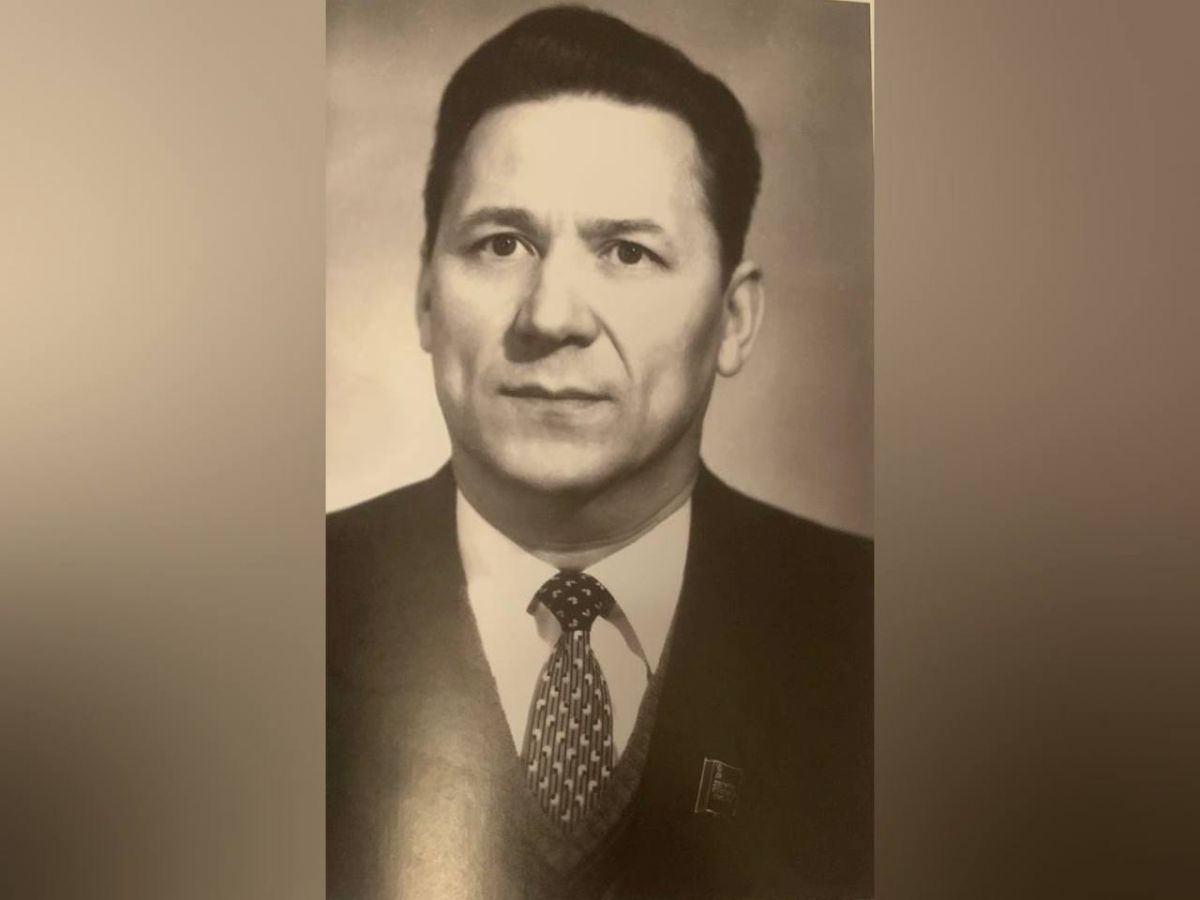

© Фотография из книги И.М. Шабанова

Не так давно Ивану Михайловичу Шабанову, первому секретарю Воронежского областного комитета КПСС, председателю Воронежской областной думы первого созыва и первому всенародно избранному губернатору Воронежской области, исполнилось 85 лет. Предлагаемые вашему вниманию отрывки из его мемуаров были написаны около десяти лет назад, но ни разу не публиковались в интернете. «Воронежские новости» решили исправить эту досадную несправедливость. В первой части публикации охватывался период от 1938 до 1966 годы. Во второй - с 1967 по 1976 годы.

Комсомол занимался конкретными делами (1967-1970 годы)

После армии я около года работал преподавателем в родном Усманском сельхозтехникуме и агрономом в учхозе. В начале августа 1966-го в техникум из Воронежа приехал Н. И. Хабаров, заместитель секретаря парткома сельхозинститута, ранее мы с ним одновременно учились в институте. От имени парткома он предложил мне работу секретаря комитета комсомола института.

Великий Лев Толстой как-то высказал мысль, что «...в известную пору молодости, после многих ошибок и увлечений, каждый человек обыкновенно становится в необходимость деятельного участия в общественной жизни, избирает какую-нибудь отрасль труда и посвящает себя ей...». Нечто похожее, наверное, стало происходить и со мной: всё больший интерес вызывала работа с людьми, общественно-полезная работа. Не «остыв» ещё от армейского комсомола, я дал согласие.

То время запомнилось добрыми комсомольскими дела-ми, особенно озеленением не только вокруг института, но и прилегающих территорий, и, конечно, тем, что студенты, комсомольцы института построили трамвайную линию по маршруту стадион «Динамо» - «Берёзовая роща» - остановка СХИ. В связи с тем, что данный участок трамвайной линии надо было сдать к 8 ноября 1967 года, к 50-летию Советской власти, мы работали в три смены, трудились на общественных началах и сделали всё в срок, к юбилею.

Как и в армии, комитет комсомола института был на правах райкома, то есть мы самостоятельно вели все дела, включая приём в комсомол и выдачу членских билетов.

По-настоящему профессиональную работу с молодёжью я познал, когда работал с 1967 года заведующим отделом студенческой молодёжи и отделом комсомольских организаций обкома ВЛКСМ. Тогда комсомол страны шефствовал над многими стройками, объявив их ударными.

Одним из таких объектов в Воронежской области было строительство Нововоронежской атомной станции. Сюда прибывала молодежь не только из Воронежа, но и со всего Союза. Надо было совместно с партийными, советскими и хозяйственными органами решать очень многие жизненно важные вопросы по организации труда, размещению и питанию, другим бытовым проблемам строителей. Требовалась не формальная, а конкретная работа комсомольских организаций и, прежде всего, обкома комсомола.

Следует добавить, что были организованы студенческие строительные отряды, которые исключительно эффективно зарекомендовали себя вначале на целине, а потом и на местных промышленных и сельских стройках.

Подчеркну главное: те, кто успешно показал себя в работе с молодёжью, затем, как правило, были востребованными и успешными на партийной, советской, хозяйственной и общественной работе. Комсомол был прекрасной школой для отбора, воспитания и формирования кадров руководителей. Можно только сожалеть, что в лихие 1990-е пионерские и комсомольские организации прекратили существование и ничего не было создано взамен. Молодёжи негде было учиться практике самоорганизации, организации общественно-полезных дел, а ведь на этом воспитывается чувство патриотизма.

Обком партии (1970-1973 годы)

С весны 1970 года я был инструктором отдела организационно-партийной работы обкома партии. Как и в целом в КПСС, работники таких отделов рассматривались, как правило, кадровым резервом партийных комитетов. Были и те, кто, поработав в горкомах и райкомах партии, составляли костяк опытных работников, у которых было чему поучиться. Каждый инструктор имел свою «зону» - курирование над двумя-тремя районами. Мне определили Нижнедевицкий и Подгоренский районы и, видимо, как самому молодому, дополнительно «опекать» общественные организации - профсоюзы и комсомол.

Первый заместитель председателя облисполкома (в центре) с председателем облсовпрофа Я.И. Щербининым (справа) и заведующим отделом культуры обкома партии А.С. Синицыным (слева).

Одним из первых заданий мне было поручено изучить практику работы обкома профсоюза работников машиностроения. В течение двух месяцев пришлось побывать во многих трудовых коллективах отрасли, в том числе в городе Борисоглебске. Запомнились встречи с рабочими заводов «Химмаш», токарных патронов, чулочно-трикотажной фабрики и др. Итогом изучения была объёмистая справка, в которой обобщался как положительный опыт, так и недостатки и упущения в работе. Затем всё это докладывалось в отделе и на секретариате обкома партии, с приглашением профсоюзного руководства, принималось соответствующее постановление.

Запомнилось и изучение практики работы Таловского райкома партии по руководству комсомолом. Запомнилось тем, что возглавлять рабочую комиссию было поручено мне, а по итогам проверки я докладывал уже на бюро обкома партии. Это к тому, что на бюро, как правило, докладывал заведующий отделом или его заместитель. А тут - инструктор.

Первым секретарём обкома тогда был уже В. И. Воротников, который вёл бюро доброжелательно, но строго и взыскательно. Ответственность была невероятная, тем более что на предыдущих заседаниях бюро несколько вопросов были сняты с рассмотрения как вроде бы недостаточно подготовленные. Вопрос прошёл хорошо. Виталий Иванович поблагодарил всех нас за, как он выразился, «…глубокую, основательную проработку проблемы...». Надо ли говорить, что и как чувствовал тогда молодой инструктор…

Привёл эти два примера из тогдашней практики работы инструктора для того, чтобы подчеркнуть: далеко не все представляют, что это была серьёзная аналитическая работа, которая позволяла обкому партии постоянно держать руку на пульсе жизни, принимать более выверенные и правильные решения по руководству народнохозяйственным комплексом, самым различным вопросам культурной и политической жизни области. Обкомовская школа ответственности за порученное дело, за чуткое и внимательное отношение к нуждам и запросам людей во многом помогла мне в дальнейшем.

Аспирант Академии общественных наук при ЦК КПСС (1973-1976 годы)

В 70-х годах многие работники партийных, советских органов, общественных организаций организаций, особенно молодые, стремились получить второе, партийное образование. Этому способствовала очная или заочная учеба в двух высших партийных школах - Московской и Ростовской. Было ещё одно учебное заведение при ЦК КПСС - это Академия общественных наук. В постановлении ЦК от 1946 года, подписанном Сталиным, была обозначена главная задача Академии: подготовка научно-теоретических кадров партии. Для поступления в аспирантуру Академии нужно было подготовить реферат на избранную тему и сдать три экзамена: по философии, иностранному языку и спецпредмету, в зависимости от выбранной кафедры. Так как обучение оканчивалось, как правило, защитой кандидатской диссертации, то, естественно, интерес к этому учебному заведению был соответствующим.

Аспирант Академии общественных наук при ЦК КПСС выступает с лекцией в Калачеевском районе. Лето 1975 года.

Немалое, если не главное, значение имела занимаемая должность поступающего. В основном это были секретари горкомов и райкомов, заместители заведующих отделами обкомов партии, первые секретари обкомов комсомола. Короче, должность инструктора обкома не котировалась. Учитывалась и национальность - представителям республик и автономий отдавалось предпочтение. И тем не менее, получив добро от бюро обкома, я решил попытать счастья.

Успешно сдав вступительные экзамены, стал аспирантом кафедры партийного строительства. Из зачисленных на курсе 18 человек было два представителя Польши, один из Болгарии, два из Белоруссии, по одному представителю из Казахстана, Грузии, Киргизии и Удмуртии, остальные - представители парторганизаций из Читы, Омска, Ленинграда, Курска, Сахалина, Камчатки и я - из Воронежа.

Учёба была, прямо скажем, напряжённая. Моим научным руководителем был доктор исторических наук профессор Андрей Фёдорович Юденков. Воевал. Был комиссаром партизанского отряда на Смоленщине. За одну из боевых операций в 22 года был награждён орденом Ленина. После войны некоторое время работал в ЦК КПСС.

Работали на кафедре в это время и такие профессора, как Малин - при Хрущёве он был заведующим общим отделом ЦК; Дмитрий Михайлович Кукин - член-корреспондент Академии наук СССР, более 15 лет он работал первым заместителем заведующего отделом науки ЦК и заместителем директора Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. И другие учёные с богатейшим жизненным опытом. Со всеми этими интереснейшими людьми мне посчастливилось постоянно общаться ещё и потому, что на втором курсе меня избрали секретарём партбюро кафедры (всего около ста коммунистов).

Запомнились и многие другие встречи с хорошо известными в стране людьми. В Академии выступали секретари, работники ЦК КПСС и правительства, Госплана, министерств и ведомств. Это была информация о положении дел в различных отраслях и в целом в стране, что называется, из первых уст.

Постоянными были встречи с коллективами московских театров. На встрече с артистами Театра на Таганке, например, впервые увидел Владимира Высоцкого. Откровенно говоря, о его песенном творчестве я был не очень высокого мнения. Его несколько вызывающий вид при появлении на сцене актового зала Академии вначале даже усилил моё негативное отношение к нему: чёрный обтягивающий свитер, тесно облегающие джинсы... Ну, думаю, вырядился для встречи с коллективом партийного учебного заведения.

Высоцкий спел дуэтом с Золотухиным, потом в квартете, а затем стал читать свои стихи о матери.. Для меня его выступление стало откровением. Я был поражён его мощным талантом и уже не обращал внимания ни на его свитер, ни на джинсы. В заключение встречи Высоцкий, как бы читая мои мысли, взял гитару, подошел к микрофону и сказал: «А теперь, чтобы у вас не изменилось обо мне, настоящем, мнение, я спою вам несколько моих песен». В числе других мне запомнилось его известное повествование о шахматисте, играющем против американского гроссмейстера Фишера.

С тех пор, особенно после кинофильма «Место встречи изменить нельзя», где он блестяще сыграл роль Жеглова, я всегда сожалел и сожалею о том, что такой, думаю, до конца не раскрытый талантище, так рано ушёл из жизни.

Не могу не рассказать еще об одной встрече во время учёбы в Академии. Мой научный руководитель, бывший партизан, был в дружеских отношениях с главным советским партизаном Великой Отечественной - Пантелеймоном Кондратьевичем Пономаренко. Как свидетельствуют многие ныне рассекреченные документы, именно он был одним из тех, кого Сталин планировал оставить после себя у власти. В один из дней весной 1974 года мы заехали за ним на подмосковную дачу, чтобы подвезти до Москвы, - он жил в одном доме с Л. И. Брежневым на Кутузовском проспекте, 26.

Имя этого советского государственного партийного деятеля люди должны знать и помнить. В молодые годы он служил в Красной Армии, работал на нефтепромыслах и на железнодорожном транспорте, в комсомоле. Был председателем Совета Министров и первым секретарём ЦК Компартии Белоруссии, первым секретарём ЦК Компартии Казахстана.

Во время Великой Отечественной войны - член Военных советов ряда фронтов, начальник Центрального штаба партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования. При Хрущёве в 1955-1962 годах - Чрезвычайный и Полномочный посол СССР в Польше, Индии и Непале, в Нидерландах. Награжден тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской революции и Почёта.

Вот с таким человеком мощной удивительной биографии я встретился. Был воскресный день, день выборов депутатов в Верховный Совет СССР. Рано утром мы вместе с профессором А. Ф. Юденковым выехали с его дачи в Переделкино в сторону Москвы, чтобы принять участие в голосовании. При этом он меня предупредил, что по пути мы должны будем забрать одного интересного человека. Им как раз и оказался П. К. Пономаренко.

Подъехали к дачному домику в одном из дачных посёлков недалеко от Москвы. На довольно просторной веранде нас встретил человек плотного телосложения в майке. Пантелеймону Кондратьевичу тогда было уже 72 года. Появилась жена, с некоторым подозрением оглядела знакомого профессора, который, по её мнению, мог принести с собой спиртное. Она хорошо знала Юденкова, и её опасения, как оказалось, не были лишены основания. Оказывается, хозяин совсем недавно перенёс инфаркт. И тем не менее, как только жена вышла за чаем, Пантелеймон Кондратьевич довольно понятным взглядом поинтересовался: «Что, профессор, неужели у тебя ничего нет?» Оказалось, есть. Отпив из стакана чай, Андрей Фёдорович достал из-за пазухи плоскую фляжку и долил содержимое стаканов жидкостью, по цвету одинаковой с чаем, - коньяком. Ну, подумалось, вот это орлы.

Удивительным рассказчиком оказался хозяин. Уточнив, что я из Воронежа, начал вспоминать: «Был я в Воронеже весной 1942 года. Сталин поручил мне проехать на юг страны, до Ростова, посмотреть и оценить ситуацию. Об увиденном за день пребывания и пошёл разговор на бюро вашего обкома партии. В частности, внимание воронежских руководителей я обратил на забитые мукой склады на станции Воронеж-2. Посоветовал раздавать населению и появившимся потокам беженцев. Ваш тогдашний первый секретарь мне резко возразил: «Вы не знаете наших людей, мы никогда не отдадим Воронеж фашистам». Ситуация распорядилась так, что правобережная вашего города была оккупирована, и муку немцы всю вывезли в Германию..».

Я обратил внимание, что дача расположена в очень хорошем месте: довольно приличный участок, вокруг дубы, берёзы... Пантелеймон Кондратьевич сказал, что дача эта построена совсем недавно, на месте старой, сгоревшей. Далее он рассказал любопытное: «С утра перебираю остатки пожарища. Вдруг появляются два добрых молодца.

Спрашивают: «Вы Пономаренко?»

«Да, - я отвечаю, - а что надо?»

Они: «Есть поручение помочь Вам в строительстве новой дачи».

«Как я потом узнал, - продолжал он, - на рабочем секретариате ЦК кто-то рассказал со смехом, что, вот мол, у бывшего инженера-электрика пенсионера Пономаренко дача сгорела от замыкания электролинии. На что Брежнев заметил, что над горем такого известного в партии и стране человека не смеяться надо, а помочь ему в беде. И дело закрутилось. Проект этой дачи я сам сделал».

Разговор этот, кстати, проходил на веранде, где в углу стоял огромный портрет Сталина, раскуривающего свою знаменитую трубку.

По дороге в Москву я поинтересовался, почему Пантелеймон Кондратьевич в 60 лет, после работы послом в Нидерландах, сразу же вышел на пенсию. И вот его рассказ:

«Как-то в эту страну прибыла наша советская туристическая делегация, в составе которой был человек, связанный по работе с секретами в области атомной энергетики. «Получилось так, что его жена попросила политического убежища, - поведал он. - По местным законам и мужа нельзя было выпускать назад, в Союз». Видимо, на этом и строилась вся авантюра их спецслужб, чтобы заполучить секретоносителя. Нам удалось его укрыть в нашем посольстве, а спустя дней 10 со скандалом все-таки отправить на Родину. Меня же, объявив персоной нон грата, тоже отправили в СССР. За эту операцию я получил орден «Знак Почёта».

С Пантелеймоном Кондратьевичем мы провели тогда весь день, и я с огромной пользой для себя услышал от него много интересного и поучительного.

Темы наших диссертаций рассматривались, как правило, с учетом программ исследований жизни партии и общества, определённых в ЦК КПСС. В конце мая 1976 года на учёном совете состоялась защита моей кандидатской диссертации на тему: «Совершенствование форм и методов укрепления партийной дисциплины в современных условиях».

Решением совета она была рекомендована к публикации, включена в план издательства «Мысль», и я даже уже было отослал план-проспект будущей книги, но загрузка последующей работой не позволила дальше заниматься наукой.

Вскоре, после необходимого оформления всей документации по диссертации, учёный секретарь Академии В. Н. Шостаковский (я с ним был знаком ещё как с заведующим студенческим отделом ЦК ВЛКСМ) пригласил меня для беседы о возможности остаться работать на кафедре.

Я понимал, что это, безусловно, прямой путь к докторской, тем не менее, три года довольно напряжённой работы в этой сфере начали сказываться на моём здоровье. Шостаковский, как умный и проницательный философ и человек, увидел, что у меня нет страстного желания заниматься наукой, и не стал настаивать.

Чечено-Ингушская АССР (1976 год)

На беседе в орготделе ЦК КПСС мне была предложена должность заведующего идеологическим отделом Чечено-Ингушского обкома партии. Это было неожиданным, потому что слишком уж резкий взлёт - от инструктора и аспиранта сразу к завотделом обкома, тем более национальной республики - тогда это была Чечено-Ингушская Автономная Советская Социалистическая Республика в составе РСФСР.

Конечно, с одной стороны, такое предложение льстило, но, откровенно говоря, я не чувствовал в себе готовности к такому уровню партийной работы. В те времена считалось, что в партийных кабинетах, а тем более «в святая святых» - в ЦК, за тебя знали, что и как надо делать.

С мандатом ЦК для «изучения практики идеологической работы» в середине июля 1976 года я прибыл в Чечено-Ингушетию.

В Грозный приехал из Минеральных Вод автобусом около полуночи. Дежурный в обкоме сопроводил меня в обкомовскую гостиницу. Несколько удивил вопрос администратора гостиницы: «Как это вы не побоялись ночью идти через парк?» И потом предупредила, что ни форточки, ни окна открывать нельзя - небезопасно. После московской обстановки поначалу мне это показалось странным. Однако потом, за поздним чаем, она рассказала о событиях прошлого, 1975 года, когда в Грозном бесчинствовали толпы националистов и даже захватили здание обкома. От всего услышанного и возможной перспективы работать в таких необычных условиях мне, откровенно говоря, взгрустнулось.

В последующие три дня я в сопровождении заместителя заворготделом и заведующего общим отделом обкома знакомился с республикой. Осмотрели город Грозный и его окрестности. Бросилась в глаза его загазованность, от жары - дымка нефтеиспарений, особенно в Автозаводском районе.

На обед приехали в один из ресторанов, где в это время не было никого, только праздновали свадьбу. Не успели мы присесть за столик в уголке, как к нам тут же подошли и старейшины, и молодые, приглашая за общий праздничный стол. Мои сопровождающие не ответили ни «да», ни «нет», предоставив мне право решать, как и что делать. Пришлось встать, поздравить и молодых, и родителей, и всех гостей с прекрасным событием, выпить рюмку за их здоровье и счастье. Показалось, что один из экзаменов на соблюдение традиций и местных обычаев был выдержан.

Побывали мы в Ачхой-Мартановском и Сунженском районах. В первом запомнились хорошие овощные плантации, а во втором мы заехали на полевой стан, где комбайнёры, механизаторы, шофёры готовились к ужину по случаю завершения уборки зерновых. Узнав, что я здесь нахожусь как бы от ЦК, настойчиво пригласили на ужин. Решение мои сопровождающие корректно оставили опять же за мной.

Вспомнились подобные ситуации на целине. Посмотрев, что люди, только что сошедшие с комбайнов, запылённые и уставшие, приглашают искренне, от души, согласился. Всего на полевом стане было человек 40 разных национальностей. Помнится, что и вообще в Сунженском районе проживало по одной трети русских, чеченцев и ингушей.

Словом, вместе с этим многонациональным хлеборобским составом приняли душ (мы тоже в поездках порядком запылились) и сели за стол. Уж не помню, что было на столе, но шурпа и шашлык были сделаны на славу. Разговоры велись на разные темы, в том числе о политике. Пели песни - и до этого дошло. Разошлись около 23 часов.

Безусловно, за время пребывания в республике на предприятиях, в хозяйствах мы знакомились с содержанием работы и партийных комитетов, и хозяйственников. А чуть подробнее я остановился на ситуации со свадьбой и на полевом стане потому, что, как потом оказалось, эти эпизоды были спланированы, чтобы посмотреть меня в общении с людьми, ведь можно было бы и пообедать в другом объехать стороной.

В понедельник, около 9.30 часов, меня пригласил в свой рабочий кабинет первый секретарь обкома партии Александр Владимирович Власов. Широкоплечий, плотного телосложения, умный взгляд из-под очков - таким было моё первое впечатление об этом человеке. Вышел из-за стола на середину кабинета, поздоровался и, не приглашая присесть, говорит: «Я в ЦК уже позвонил и сказал, что вы нам подходите. На 8 сентября назначен пленум обкома, на котором будем вас утверждать в должности заведующего идеологическим отделом. С учётом национальных особенностей и ситуации в республике будете работать со мной напрямую. Думаю, что у нас с вами получится».

Вот, собственно, и вся беседа у первого секретаря. Уж не знаю, что за информацию ему дали о моих «гулянках» с механизаторами, но, видимо, информаторами (а люди они были опытные, особенно заведующий общим отделом) была отмечена естественность моего поведения во встречах с секретарями райкомов и парткомов и с простыми людьми. Да и к чему мне было стремиться кому-то понравиться, если, как я уже отмечал, сложности возможной работы хорошо просматривались.

В конце августа я прибыл в Москву для отъезда в Грозный. При очередной беседе в идеологическом отделе ЦК вдруг наконец-то стали интересоваться, как лично я всё-таки отношусь к возможной работе в республике. Тут-то я и высказал, что, мол, слабо знаю религиозные проблемы, не актуальные в той же Воронежской области, не очень хорошо ориентируюсь в национальном вопросе, а главное - без опыта райкомовской работы трудно будет взаимодействовать с кадрами и в практическом, да и в моральном плане, и так далее в этом ключе. «Да, - говорят, - мы тоже боимся тебя надорвать, но решение за тобой». Я настоятельно попросил направить меня на работу в родные воронежские места. Со мной согласились, но сказали: «В обкоме тебе делать нечего, поедешь в район».

(Продолжение следует)