Почетный гражданин Воронежской области Иван Шабанов: «Из желающих выступить в мою пользу образовалась очередь»

Иван Шабанов: «Из желающих выступить в мою пользу образовалась очередь»

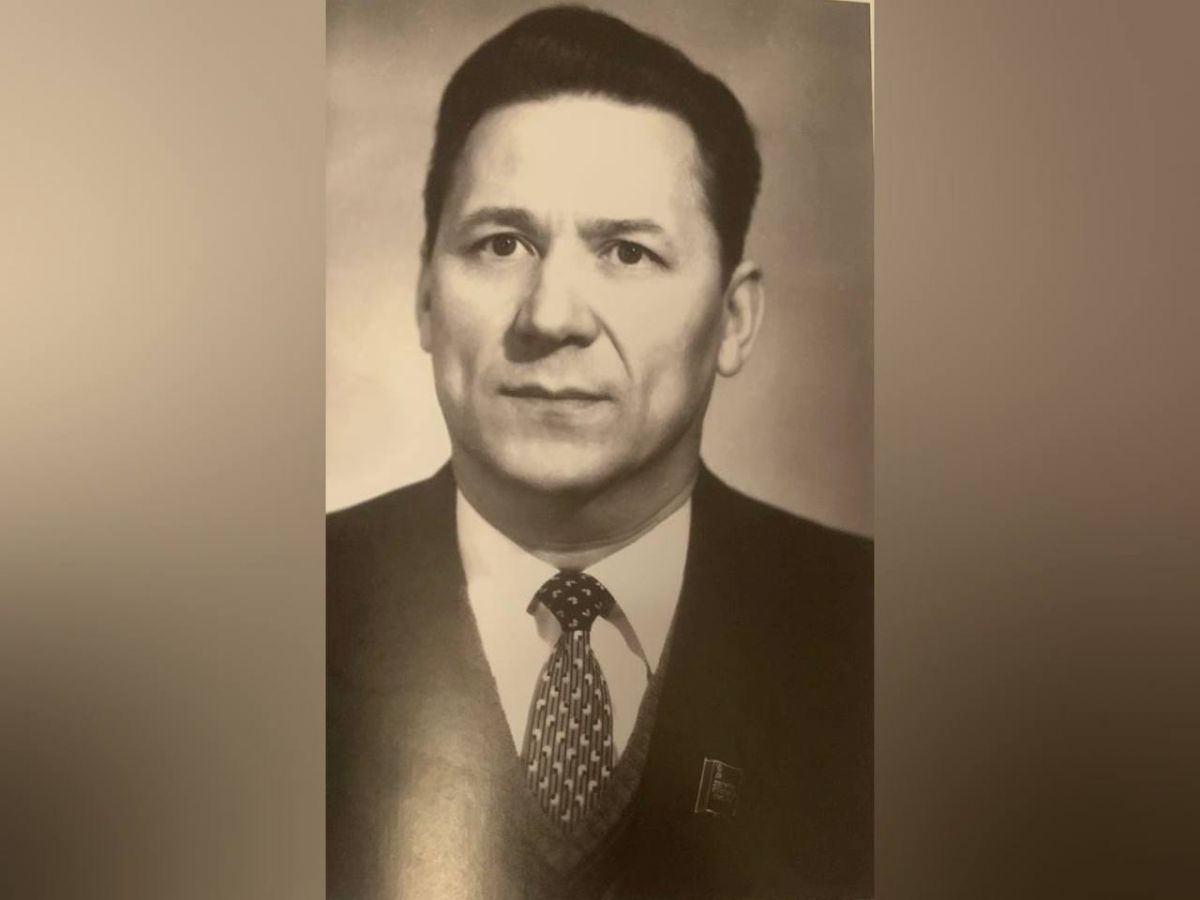

© Фотография из книги И.М. Шабанова

Не так давно Ивану Михайловичу Шабанову, первому секретарю Воронежского областного комитета КПСС, председателю Воронежской областной думы первого созыва и первому всенародно избранному губернатору Воронежской области, исполнилось 85 лет. Предлагаемые вашему вниманию отрывки из его мемуаров были написаны около десяти лет назад, но ни разу не публиковались в интернете. «Воронежские новости» решили исправить эту досадную несправедливость. В первой части публикации охватывался период от 1938 до 1966 годы, во второй - с 1967 по 1976 годы, в третьей рассказывалось о периоде с 1976 по 1990 год. Сегодня мы публикуем заключительную четвертую часть мемуаров о событиях с 1990 по 2001 год.

Первый секретарь обкома КПСС (1990-1991 годы)

В такой обстановке мы и пришли к началу июня 1990 года, ко дню проведения областной отчётно-выборной партийной конференции, Была строжайшая установка: ни в коем случае Шабанова не избирать делегатом конференции. Однако, несмотря на то, что к тому времени прошло уже 20 лет, как я уехал из Кантемировки, я тем не менее был избран делегатом именно от этой районной партийной организации.

Накануне ко мне пришли делегаты - представители от Нововоронежа и трех районов города Воронежа - и безо всяких вступлений объявили: «Мы будем выдвигать вас на должность первого секретаря обкома. Знаем настрой большинства делегатов. От вас требуется только одно - не снимать в порядке самоотвода свою кандидатуру». Было вроде бы приятно и лестно, однако больно уж неожиданно, да и, откровенно по-человечески говоря, было боязно. К тому времени ведь многие уже видели и понимали, что горбачёвцы, «демократы» делали с партией - оставался какой-то год до её полного разгрома и запрета.

Однако в свете вышеизложенного у меня и выбора-то особенно не было - всё равно в облисполкоме уже не работать. К тому же, где-то за месяц до конференции в кабинет, где я проработал почти 8 лет, вдруг прямо-таки ввалилась целая делегация во главе с первым секретарём обкома и председателем облисполкома. И с ходу: «Вам надо срочно переселиться в другой кабинет» (кстати, поближе к женскому туалету), - так как, мол, первому секретарю, ставшему тогда, после XIX Всесоюзной партконференции, одновременно и председателем областного Совета депутатов, потребовался почему-то ещё один кабинет. Кстати, даже уже в этом действии виден уровень их политической зрелости. Мой новый кабинет стал тогда на время местом «сочувствия и соболезнования» переселенцу.

В числе других на конференции выступил и я, хотя председатель облисполкома, впервые явившись в перерыве в кабинет своего заместителя, уговаривал не выступать.

Успокоил его, сказав, что не собираюсь критиковать ни его, ни первого секретаря. Так и поступил, сделав в выступлении упор на общепартийные проблемы. Вроде получилось, если несколько раз звучали аплодисменты.

Первого секретаря обкома тогда впервые делегаты избирали тайным голосованием. Выдвинуто было четыре претендента. Двое взяли самоотвод, в бюллетене для голосования остались Кабасин и Шабанов. Запомнилось обсуждение кандидатур. За первого-то, естественно, выступали люди, заранее подготовленные, - человек 10-11. А так как я ни с кем об этом не говорил, то особо и не рассчитывал на открытую поддержку. Каково же было моё удивление, когда из желающих выступить в мою пользу образовалась очередь, причём были и те, с кем когда-то были недоразумения по работе. Это исключительное обстоятельство, и состояние незабываемо.

Во время процедуры голосования больше всех суетился, конечно же, «мой» председатель. Он просто встал у кабины для голосования и каждому грозил, и требовал голосовать за Кабасина. Наблюдать такую картину было и весело, и омерзительно. Не помогло. Счётная комиссия объявила, что первым секретарем Воронежского обкома КПСС делегаты избрали меня.

Думаю, нет необходимости рассказывать об этом отрезке моей жизни, так как всё, что тогда происходило в партии и обществе, происходило и со мной. Обидно, конечно, что мы, наше поколение, не сумели противостоять проис-ходившим тогда событиям, принесшим боль, кровь и слёзы народам России, Украины, Грузии, Прибалтики и всем республикам СССР.

К этому времени Горбачёв, по моим наблюдениям, окончательно перешёл на диктаторский стиль работы и поведения.

В. И. Болдин, один из членов ГКЧП, близкий по работе к Горбачёву человек, рассказывал, что на заседаниях Политбюро, где верховодил генсек, установилась своеобразная диктатура.

«Я видел, - вспоминает он, - как боязливо переглядывались, но помалкивали члены Политбюро... Горбачёв встал и над ЦК КПСС... Последние полтора года в зале заседаний сидели тени-силуэты великого прошлого... Они были уже не способны что-то изменить при нынешнем генсеке, и многие просто ждали, когда кончится их время. Агония работы Политбюро и членов ЦК... началась после XXVIII съезда КПСС».

По сути, это было безвластное время. В книге об этом не раз говорится. И тем не менее, несмотря на проводимую Горбачёвым и его приспешниками, можно сказать, антипартийную политику, мы стремились, в меру своих сил, противостоять этому. Там, где удавалось сказать, делал это и я: на совещаниях и Пленумах ЦК КПСС и КПРФ. Однако наш протестный голос звучал всё тише и тише, Горбачёв умело его «глушил».

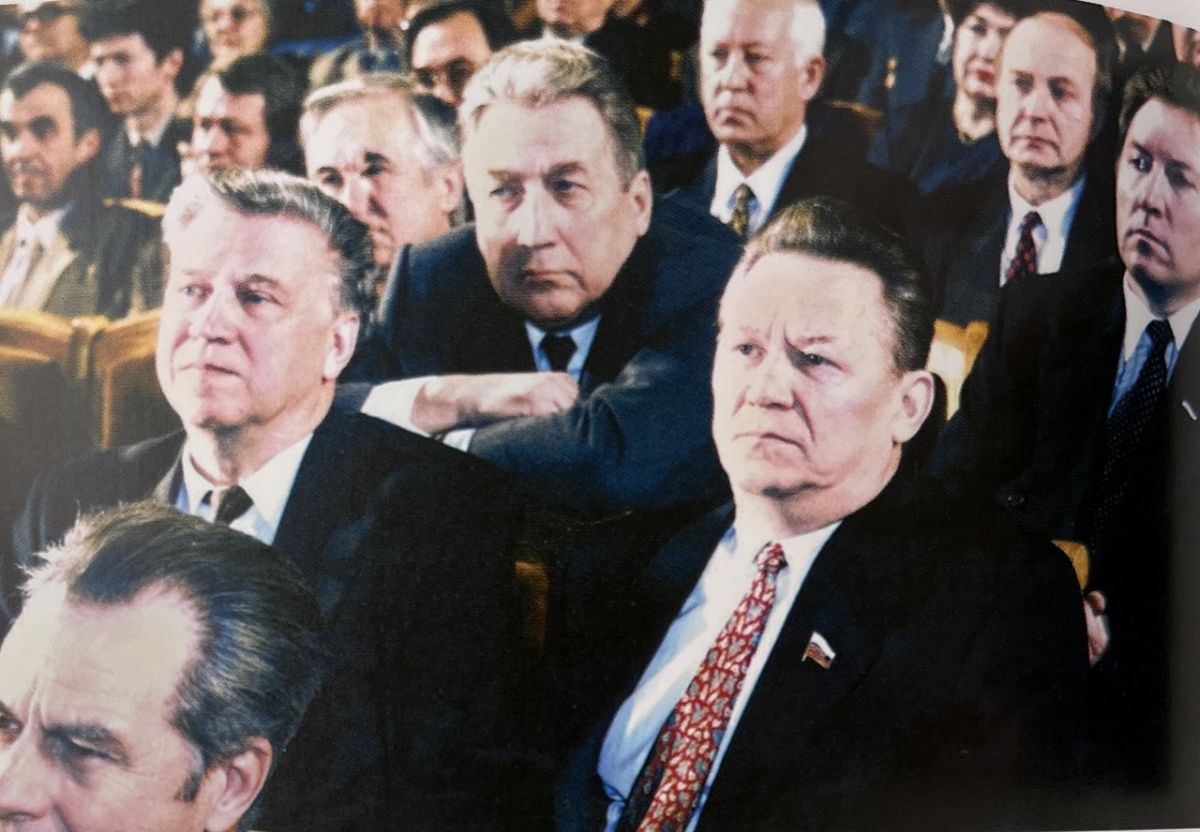

На XXVIII съезде - последнем съезде КПСС. Кремлевский Дворец съездов. Июль 1990 года

Запомнились, конечно, «последние» дни КПСС. Надежда, как известно, умирает последней. Вот и у нас, партийных работников, ещё теплилась надежда на то, что не может же Генеральный секретарь ЦК бросить партию, которая вознесла его на вершину власти, просто так бросить на произвол судьбы! Бросил, предал, отдал на растерзание одураченной народной толпе…

Горбачёв, вернувшись из «форосского самозаточения», лишь выслушал на сессии Верховного Совета из Ельцинских уст приговор - Указ о запрете КПСС, не сказав ни слова в её защиту.

Из Москвы поступило негласное указание об опечатывании партийных кабинетов везде: от райкомов, горкомов и до обкома. Тут же появились «демократические молодчики», которые с каким-то остекленевшим взором стали бегать по коридорам и опечатывать кабинеты. Администрация облсовета, милиция получили команду из Москвы не пускать работников обкома в здание, где они работали.

И всё это - устно, со ссылкой на Президента Ельцина, силовым методом. Боялись, наверное, оставить письменный след произвола и насилия для истории, хотя, как известно, Указ Президента РФ о запрете КПСС появился. Не конституционный, конечно.

Состоялись две сессии областного Совета депутатов. Их целью и задачей было судилище вроде бы над ГКЧП, а на самом деле - над КПСС, которой приписали роль главного виновника в ГКЧП. Ушатами грязь выливали на местных партийных работников, обвиняя их во всех несуществующих грехах.

Меня «спасало» то, что в это время приболел внук. И я, спеша в больницу, во многом безучастно слушал обличительные речи тех, кто не имел на это никакого морального права. Были же это в основном новоявленные демократы-антисоветчики, которые стремились проявиться и утвердиться в новой власти. Где они теперь? А так хотелось хотя бы посмотреть некоторым из них в их бессовестные глаза... Те оскорбления, унижения, что вынесли тогда многие партийные работники, словами не передать.

Нечеловеческие, а главное - несправедливые унижения.

После запрета КПСС я некоторое время работал проректором по международным связям в сельскохозяйственном институте. Используя наработанные ранее связи в Воронеже и Москве, кое-что сделал для укрепления его материально-технической базы. 23 июня 1992 года на сессии был избран председателем областного Совета народных депутатов.

Председатель областного Совета народных депутатов (1992-1993)

На время моей работы председателем облсовета пришлись две главные кампании: приватизация и разгром, запрет Советов.

Сентябрьско-октябрьские события в Москве явились, конечно, следствием непродуманных «реформ», особенно их очередного старта в декабре 1991 года. Вроде бы хорошо известно, что при проведении любой реформы, даже простейшей, необходимо понимать:

- что не нравится, что нужно изменить в том, что функционирует сегодня;

- на решение каких проблем, задач должна быть направлена планируемая реформа;

- как именно и в какой последовательности её следует проводить;

- к каким результатам она должна, в конце концов, привести;

- какие варианты её существуют;

- каковы риски при её проведении и т.д.

Так должно быть, если к реформе (реформам) подходить, что называется, по-азбучному и, безусловно, с благими целями и намерениями. Российские же новоявленные реформаторы того времени, не имея ни научной, ни финансово-материальной базы, совершенно не учитывая ни специфику экономики, ни менталитет российского общества, стали, что называется, гнуть через колено всё и вся. В результате грубого, административного, нажимного проведения так называемых реформ предприятия закрывались, людей я просто-напросто выбрасывали на улицу с предприятий, хозяйств и организаций.

Приватизация ложно была объявлена всеобщим спасением. Мы же, я и мои единомышленники, были против безоглядной насильственной приватизации. Мы исходили из того, что та же чековая приватизация не приведёт к повышению эффективности экономики, особенно в её ключевых отраслях. Предлагался путь к рыночной экономике, но более мягкий, без серьёзных социальных потрясений.

К огромному сожалению, избежать потрясений не удалось, это явилось результатом деятельности Гайдара, Чубайса и иже с ними.

После развала Советского Союза мы утратили 40 % производственных мощностей, а в наследство получили довольно разрушенную и устаревшую систему управления экономикой и технологией.

Это ныне сами «приватизаторы» дают другие, более реальные оценки тому процессу. Вот, к примеру, мнение в недавнем первого заместителя председателя Правительства РФ Шувалова: «Частная собственность на средства производства не всегда являет свои преимущества перед собственностью государственной. Государственная собственность, заклеймённая в России, выдержала множество испытаний и сегодня демонстрирует значительно более эффективные результаты, чем экономика, основанная на частной собственности. Частную экономику сопровождают провалы, неэффективность, воровство. Россия отказывается от тотальной приватизации, оставляя за государством эффективные сферы хозяйствования. Частная собственность эффективна лишь в малом и среднем бизнесе. А как только частный собственник увлекается крупными формами, начинаются провалы, неэффективность, воровство». Прозрели!

Ныне всё больше утверждается мнение, что при обустройстве социального государства вопрос частной собственности является второстепенным. В Швеции собственность частная, но под жёстким контролем общества.

Ключевой вопрос: «Кто сильнее, капитал или общество?» В Китае, скажем, сильнее общество, социум. И в России социум тоже должен стать сильнее.

Бояться радикальных перемен нечего, ведь мы считаем, что построили государственный капитализм. Даже в марксистской теории никогда не делали большой разницы между понятиями «государственный капитализм» и «социализм». Ещё 100 лет назад В. И. Ленин разъяснял, что «между госкапитализмом и социализмом нет никаких промежуточных ступеней и что если повернуть государственный капитализм на службу всему народу, то это и будет социализм». У нас же капитализм пока вышел иным - так себе, одна видимость.

Боролся я, как мог, и за Конституцию, и за её соблюдение. Ельцин ведь в 1990-1991 годах шёл к власти под лозунгом «Вся власть Советам». Советская власть была закреплена и освящена Конституцией, однако не прошло и 3 лет, как он растоптал её, хотя присягал ей в верности. Закон-то для всех един, и преступивший его - преступник.

Для тех, кто не знает или подзабыл, но особенно для молодежи привожу перечень основных статей Конституции (!), которые нарушил Президент Ельцин, распуская Съезд и Верховный Совет России своим Указом Nº 1400:

1. Статья 1, часть 2. Незыблемыми основами конституционного строя России являются народовластие, федерализм, республиканская форма правления, разделение властей.

2. Статья 2, часть 2. Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие политическую основу РФ.

3. Статья 121.5, пункт 11, часть 3. Президент РФ не имеет права роспуска либо приостановления деятельности Съезда народных депутатов РФ, Верховного Совета РФ.

4. Статья 126.6, часть 2. Полномочия Президента РФ не могут быть использованы для изменения национально-государственного устройства РФ, роспуска либо приостановления деятельности любых законно избранных органов государственной власти, в противном случае они (его полномочия. - И. Ш.) прекращаются немедленно.

5. Статья 104, часть 1. Высшим органом государственной власти РФ является Съезд народных депутатов РФ.

6. Президент РФ может быть отрешен от должности в случае нарушения Конституции РФ, Законов РФ, а также данной им присяги. Такое решение принимается Съездом народных депутатов РФ на основании заключения Конституционного суда РФ в две трети голосов от общего числа народных депутатов РФ.

Логика политических событий всё более ускользала из рук политиков и привела к кровавому безумству в Москве. Россия, вслед за СССР, была поставлена на грань раскола. Насилие над реалиями страны повлекло за собой крупномасштабное насилие над обществом. Для истории и ради правды ещё и ещё раз подчеркнём: именно Указ Ельцина явился последней каплей, мерой в противостоянии, исключавшем политический диалог.

Лично я в эти осенние дни 1993-го делал всё для того, чтобы всё мирно закончилось в стране. 24 сентября мы, ряд председателей отдельных областных Советов (всего 39 человек), провели срочное совещание в Петербурге по сложившейся ситуации. В нём принимали участие С. М. Шахрай и А. А. Собчак, которые настаивали, чтобы мы, руководители Советов, уговорили Верховный Совет принять Указ к исполнению. Однако мы были единодушны во мнении: Президент должен отменить свой неконституционный Указ.

Заехав в Москву, мы пошли к Дому Советов и всё увидели своими глазами: и в три кольца милицейские цепи, и особую колючую проволоку, и тысячи людей. Затем мы с липецким и курским председателями облсоветов встретились в Белом доме с и.о. Президента А. В. Руцким. Организовывал я и совещание руководителей субъектов РФ в Конституционном суде. Старались. Не получилось.

Прошло 25 лет после тех горячих событий осени 1993 года, но незабываем Белый дом, окружённый колючей проволокой, кольцами милиции, бронетехникой. Не забыть, как мирных людей, собравшихся на защиту осаждённых, избивали дубинками. Незабываемые БТРы и танки под тёплым, погожим октябрьским небом в центре Москвы, прямой наводкой бьющие по зданию Верховного Совета, которое от копоти и гари стало чёрным... Не уходит из памяти и расстрельная акция у телецентра «Останкино».

Происшедшее в Москве в октябрьские дни непоправимо.

Это была национальная российская трагедия. Безусловно, ответственность за человеческие жизни, пролитую кровь лежит на всех российских политиках, ответственных за политическую катастрофу или не сумевших предотвратить её. Совершенно очевидно главное: 21 сентября 1993 года Указом Президента Ельцина Nº 1400 была грубо нарушена Конституция Российской Федерации, попран Основной Закон страны. Сила Закона была заменена правом силы. Весь дальнейший беспредел пошёл именно отсюда.

После событий осени 1993 года исполнительная власть во главе с Ельциным сконцентрировала в своих руках все ветви власти: исполнительную, законодательную, представительную и судебную. Опираясь на подчинённые силовые структуры во главе с вновь назначенными, лояльными им руководителями в Центре и на местах, исполнительная власть начала принимать и изменять нормативные акты, вплоть до пересмотра положений Конституции.

Председатель областной Думы (1994-1996 годы)

Приезд бывшего председателя Правительства СССР Н.И. Рыжкова с супругой в Воронеж. 1996 год.

Подчеркну, опять же, главное: после расстрела Дома Советов (Белого дома) и прекращения деятельности Советов обстановка в стране была гнетущей. Народ был издёрган, напуган и не знал, что его ждёт завтра. Экономика - на грани, пенсии и зарплата не выплачивались, многие предприятия закрывались, из Центра поступило категорическое указание - немедленно разделить землю на доли и паи, распустив колхозы и совхозы.

Вот в такой обстановке поступил Указ Президента РФ «Об основных началах организации государственной власти в субъектах Российской Федерации». В нём пунктом Nº 3 предписывалось провести выборы в представительные (законодательные) органы государственной власти субъектов РФ с декабря 1993 по март 1994 года. На основе утверждённого Указом Положения выборы депутатов в областную Думу были назначены на 27 марта 1994 года.

Тем, кто решил баллотироваться, надо было идти к измученному происшедшими событиями народу, попытаться убедить, что жизнь продолжается, что новая власть будет предпринимать соответствующие усилия и меры по выходу из глубочайшего кризиса. Говорю об этом для того, чтобы подчеркнуть: те, кто отважился тогда, весной 1994 года, баллотироваться в I Думу, уже просто за этот поступок достойны уважения. Важно иметь в виду, что Дума, в отличие от Советов, была новым органом государственной власти субъекта РФ, так как наделялась не только контролирующими полномочиями, но и полномочиями принимать законы, по которым должна была жить Воронежская область.

В области было образовано 45 избирательных округов.

Я баллотировался по одному из них, в который входил Кантемировский и половина Богучарского района.

Ельцинисты из Москвы, конечно, стремились не пропустить в депутаты недавнего председателя облсовета и «оппозиционера», давили на губернатора области А. Я. Ковалёва, чтобы он принимал соответствующие меры.

В избирательный округ прибыл целый «десант», в том числе и работники областной администрации, в задачу которого входила антишабановская работа. Не гнушались ничем: уговаривали руководителей, в открытую предлагали деньги и всевозможную помощь, занимались угрозами и шантажом - всё тогда было дозволено, и никто - ни областная избирательная комиссия, ни правоохранительные органы - и пальцем не пошевелил, чтобы остановить этот террор. Дым и гарь расстрельного Белого дома накрыли и российскую окраину…

Лично меня в какой-то мере «спасала» полученная летом 1991-го и осенью 1993-го закалка - тогда, напомню, было ведь то ещё мракобесие. Главное - нашлись порядочные, мужественные люди, которые, не дрогнув перед угрозами, создав себе неприятности, поддержали меня. Это глава Кантемировского района И. Г. Алейник, мои доверенные лица в Богучаре А. В. Гузев и В. Т. Замчалов, в Кантемировке - В. И. Филатов, и многие, многие простые, рядовые люди. И по сей день я благодарен этим людям за доверие и поддержку в той очень непростой ситуации.

«Десант», увидев, что его не слышат и не поддерживают, вскоре вообще ретировался из избирательного округа в Воронеж вместе со своей «альтернативой».

Никто и, прежде всего, областная администрация, не спешил собирать избранных депутатов Думы на первую организационную сессию. Созвонившись, депутаты собрались сами. Несмотря на то, что из областной администрации практически каждому из них дали установку не приезжать, кворум собрался.

Открыли заседание. Прокурор области В. Г. Логинов, стыдясь и краснея, всё-таки «выдавил» из себя заявление, что, мол, «это заседание нельзя считать сессией, а только просто собранием депутатов», пришлось ответить: «Впервые выступаю с прокурорских позиций по заявлению «адвоката» обладминистрации Логинова, который продолжает свою антизаконную, антиконституционную деятельность, начатую в 1991-1993 годах». Вместе с руководителем администрации Кобяшевым, пользуясь тем, что в составе депутатов было немало новичков от политики, они старались внести смуту в их среду. Сказал ещё: «Нам стыдно за вас, вам - нет. Предлагаю заявление прокурора-«адвоката» принять к сведению, а работу сессии продолжить».

Из 39 присутствующих депутатов за избрание меня председателем первой Думы тайным голосованием высказались 38.

Прибывший из командировки губернатор Ковалёв вместе с представителем Президента Кузнецовым развили бешеную деятельность, особенно последний. Заявили, что не признают (?!) Думу до тех пор, пока не пройдёт заседание с участием всех депутатов (а на первом заседании отсутствовало только шесть человек и, конечно, кворум, повторяю, был). Вместе с единомышленниками мы решили согласиться на такое беспрецедентное давление, чтобы его инициаторы могли как-то отчитаться перед Администрацией Президента.

В течение недели каждый депутат, по их рассказам, подвергся моральной обработке. Им давались всевозможные обещания по должностям и другим привилегиям в обмен на отказ голосовать за Шабанова. И хотя в числе депутатов было 19 руководителей районной исполнительной власти, 39 из 45 всё-таки отдали предпочтение мне, избрав снова, во второй раз, своим председателем.

Таким доверием я очень дорожил и стремился потом всячески его оправдывать. Предстояло сделать многое и, желательно, побыстрее. Для организационного, правового, информационного, материально-технического и иного обеспечения Думы, оказания помощи депутатам был создан небольшой аппарат. Для помощи депутатам в подготовке проектов законов при Думе был создан на общественных началах Институт по законодательству во главе с профессором госуниверситета Т. Д. Зражевской. Пусть на первых порах и не всё получалось, но по всем вопросам стремились работать совместно с областной администрацией.

Опираясь на советский опыт, вырабатывая собственную идеологию законотворчества в новых условиях, находясь практически в правовом вакууме, Воронежская областная Дума заложила основы регионального законодательства. Первыми в России воронежские депутаты разработали и приняли Устав области, Закон «Об органах государственной власти» и многие другие законодательные акты, которые, знаю, легли в основу аналогичных законов других субъектов Федерации. Кроме названных законов, добавлю ещё некоторые: «О местном самоуправлении», «Избирательный кодекс», «О бюджетном процессе», «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области», «О регулировании земельных отношений», «О контрольно-счётной палате», «О государственной службе», «Об охране здоровья населения», «Об управлении государственной собственностью», «Об инвестициях» и другие.

Всего за два с немногим года работы Думой первого созыва было принято 87 законов Воронежской области. Кроме того, было принято немало постановлений и решений по самым разным проблемам жизни населения региона. Например, как только президентом Ельциным было принято решение о начале военных действий в Чечне, наша Дума, единственная в стране, на второй же день приняла обращение к Федеральным властям с просьбой и требованием это прекратить и по-мирному договариваться. В то время, по моему убеждению, это было ещё возможно. В полной мере это потом все осознали, когда в область пошёл «Груз-200» с погибшими воронежскими парнями.

Первый всенародно избранный губернатор (1997-2000 годы)

Можно считать, что к 1996 году - году объявленных всенародных выборов губернатора области, Дума, как орган государственной власти, состоялась. Постоянные встречи депутатов со своими избирателями, отчёты по выполнению их наказов, активная позиция по жизненно важным вопросам социально-экономического развития области укрепили авторитет Думы и её председателя среди населения.

На инаугурации губернатора. 1996 год

Видимо, не случайно уже в начале лета лидеры многих партий и общественно-политических организаций и объединений стали обращаться ко мне с предложением подумать о губернаторстве, тем более, что пошли разговоры о возможном переходе А. Я. Ковалева на другую работу. Сам он отмалчивался, но появившаяся некоторая нервозность в его поведении говорила о том, что слухи небеспочвенны.

Ближе к сентябрю, на одной из встреч в Совете Федерации, мне доверительно подтвердили, что Александр Яковлевич в ранге зампредсовмина поедет представителем Федеральной власти в Ингушетию, что потом и произошло.

Откровенно говоря, при тогдашней ситуации и в стране, и в области так называемое губернаторское кресло было далеко не самым привлекательным. После некоторых раздумий я всё-таки дал согласие на необходимый тогда сбор подписей в поддержку кандидата на выдвижение. И тут, совершенно неожиданно, особенно для меня, появляется кандидатура А. Н. Цапина, мэра города Воронежа, как претендента на губернаторство.

Неожиданно для меня, потому, что год назад вместе с левыми силами, где он, прямо скажем, не имел авторитета, я его поддержал на выборах в мэры. И он был избран. Тогда же я заводил с ним разговор и о том, не пойти ли ему в губернаторы, на что он категорически отвечал: «Нет. Никогда».

Здесь же, когда в мою поддержку уже высказались более 20 самых крупных партий (КПРФ, ЛДПР) и организаций, в том числе Союз промышленников и аграриев, собрали и уже сдали подписи в избирательную комиссию, появляется он. Было над чем подумать. Выяснилось, что его кандидатура согласована с Администрацией Президента, и что он будет исполнять обязанности губернатора до всенародных выборов.

Приглашали и меня для беседы в Правительство. Говорили напрямую:

«Избраться-то может и изберешься, а вот как и с кем работать будешь, если мы тебя не рекомендуем?»

Сомнения одолевали меня до одного ночного звонка от человека, занимавшего большую должность в Администрации Президента (не называю имя этого очень порядочного человека, боясь ненароком ему навредить): «Иван Михайлович, только что встречался с Черномырдиным (он тогда был Председателем Правительства), и он сказал: «Изберут Шабанова - будем с ним работать без проблем».

Кстати, потом так и было: Виктор Степанович всегда поддерживал меня и нашу область. Когда же его стали «бить и справа и слева», я был одним из немногих, кто выступил на Совете Федерации в его поддержку. Делал я это искренне, так как считал и считаю, что развернуться ему не дали люди из ельцинского окружения и «семья», как тогда говорили.

Итак, всенародным голосованием я был избран губернатором. После инаугурации и принятия присяги на верность Конституции и воронежцам (а было это в конце декабря в Театре оперы и балета), определённое время ушло на формирование служб и ведомств, да и непосредственно аппарата администрации. На увеличение зарплаты сотрудникам денег не было, а на ту, которая была, настоящие профессионалы не спешили. И тем не менее удалось привлечь на службу в основном тех, кто и дело умел делать, и, безусловно, кому я доверял за честность и порядочность.

Очень многое для становления и организации работы администрации сделал первый заместитель губернатора А. Ф. Меркулов, не побоявшийся оставить Государственную думу, куда был избран депутатом в результате довольно жёсткой конкурентной борьбы. В Думе тогда лично ему было, конечно, куда комфортнее.

Невольно приходят на память слова президента Франции Шарля де Голля:

«Когда я поднялся на вершину власти, я вдруг понял, что меня обдувают только ледяные ветры государственной необходимости..».

Конечно, президентство и губернаторство несравнимы, но «ледяные ветры» ощутил сразу. Тем более, повторюсь, экономическая и социальная ситуация в области способствовала этому в полной мере.

Вскоре меня для беседы пригласил руководитель Администрации Президента А. Б. Чубайс. В течение полутора часов разговор шёл в основном о том, как я оцениваю ситуацию в области и что намерен делать. Правда, первые полчаса ушли всё-таки на подведение итогов выборов. Анатолий Борисович, достав папку с нашими предвыборными, в основном античубайсовскими, листовками, промолвил: «Да, лихо-лихо вы провели выборную кампанию. Под орех вы меня разделали». Тут он, конечно, был прав, потому что и в устной, и в письменной форме наши сторонники показывали Цапина как ставленника Чубайса, одна фамилия которого тогда вызывала в народе возмущение. Да, и, по правде говоря, штаб и агитаторы Александра Николаевича не нашли ничего более умного, как в открытую поддерживать ельцинскую политику.

«Ну, да ладно, - говорил Чубайс, - выборы прошли, жизнь продолжается. Мы готовы работать с вами, но рассчитываем, что далее вы Президента критиковать не будете. Его, как и вас, избрали тоже всенародно».

Обещание действовать именно так я дал и слово сдержал. Более того, при инициативной и активной позиции С. И. Шахрая, тогдашнего помощника Президента, мы с Президентом Ельциным в Кремле подписали Договор о разграничении полномочий между РФ и Воронежской областью. Это позволило нам в тех условиях более реально влиять на кадровую политику. К примеру, Генпрокуратура могла тогда назначить областного прокурора только после согласования с депутатами областной Думы. Так же было и по многим другим ключевым должностям.

Думаю, что нет смысла подробно показывать содержание работы администрации по решению вопросов работы промышленности, сельского хозяйства, всего социально-экономического комплекса. Необходимо лишь вновь и вновь подчеркнуть: обстановка во всех сферах экономики, жизни людей была кризисной, ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ.

Основой налоговой, бюджетной и финансовой политики нашей области был, как хорошо известно, военно-промышленный комплекс. Государство давало и оплачивало заказы, были рабочие места, зарплата, налоги наполняли бюджет. А так как в 90-е годы государство и Правительство практически самоустранились от этого, то вся эта махина под названием ВПК рухнула. И такие в недавнем прошлом градообразующие предприятия, как «Электроника», «Электроприбор», «Энергия», «Электросигнал», НИИ связи, КБ «Химавтоматика», авиационный, экскаваторный, станкостроительный, механический заводы и другие практически прекратили работу. Работающие на них люди просто-напросто выбрасывались на улицу. Начались волнения среди рабочих, митинги, пикеты, забастовки. Звучал лозунг: «Рынок сам все устроит и наладит». Эти горбачёвско-ельцинские призывы, их бездарная антигосударственная политика продолжали разрушение России.

Неделями, месяцами в Москве мы даже не могли найти необходимые службы и конкретных, облечённых властью людей, с которыми можно было что-то обсудить и решить. Правительства, министры, федеральные службы и ведомства менялись, как перчатки.

Судите, читатель, сами: с В. С. Черномырдиным мне пришлось поработать 1997 год и 23 дня марта 1998 года.

Затем, в разгар дефолта, три с небольшим месяца премьером был Кириенко, на кандидатуру которого Дума лишь под угрозой роспуска дала согласие только с третьего раза.

31 августа 1998 года Президент вновь предложил Черномырдина, однако Дума его не утвердила: 94 голоса - «за», 251 - «против». Уверен, что это был сговор президентской команды и «семьи» с руководителями фракций. Меня, кстати, Зюганов просил выступить против Черномырдина на Совете Федерации - он пришёл к нам накануне голосования в Думе. Выступая, я, напротив, поддержал Виктора Степановича. С моей точки зрения, повторяю, сложившаяся в стране ситуация была делом президентских действий, особенно начиная с 1991 года.

11 сентября 1998 года Председателем Правительства становится Е. М. Примаков. Спустя всего 8 месяцев, 12 мая 1999 года, его сменяет С. В. Степашин, который в этой должности пробыл три месяца. За дело, кстати, он взялся цепко, вопросы решал по-государственному и с учётом мнений регионов. Однако вместо него 16 августа того же года премьером стал В. В. Путин, который, правда, за какие-то пять месяцев премьерства, провёл два серьёзных совещания-разбора по нашему, воронежскому, авиазаводу.

Думаю, что даже человек, далекий от хитросплетений и дел государственных, не может не согласиться со мной - при таком подходе государственная машина управления управлять была просто не в состоянии. При безденежье, при всеобщем дефиците Кремль бессовестно переложил ответственность за всё и вся на регионы, на губернаторов.

Объективности ради следует отметить, что с приходом Правительства Е. М. Примакова мы почувствовали, что государство начинает серьёзно заниматься вверенным ему хозяйством. За короткий срок удалось многое сделать, именно потому, что Правительство стало работать с нами напрямую, самостоятельно от бюрократических президентских структур и личностей, которых более интересовала личная выгода, чем дело.

К примеру, на одном из первых совещаний с губернаторами мы довели до премьера, что на складах скопилось огромное количество иностранного оборудования, закупленного за валюту. По разным данным, на складах страны находилось около 30 тысяч единиц оборудования молочной и маслосыродельной промышленности, почти 15 тысяч - мясоперерабатывающей, более 11 тысяч единиц оборудования плодоовощной и консервной промышленности.

А всего запломбированного таможенной службой, не получившей причитающихся за импорт платежей, на складах оказалось оборудования на сумму около 1,5 млрд долларов! Предприятия из-за отсутствия средств не могли оплатить накопившиеся налоги и пени таможенникам и другим структурам.

Евгений Максимович, выслушав, коротко сказал: «Да, это мой вопрос, я его решу». И он добился, чтобы оборудование пошло на предприятия страны. Буквально через два месяца и на нашем Павловском кукурузо-калибровочном заводе, было установлено оборудование, и он стал выпускать продукцию, появились дополнительные рабочие места, зарплата, налоги и т.д.

С министерством обороны удалось, наконец, решить вопросы заказов и финансирования, в том числе по погашению долгов по ряду предприятий, в частности, по заводу «Электросигнал». Не получавшие около 5 месяцев зарплату рабочие перекрыли в Коминтерновском районе Воронежа трамвайные пути. Удалось убедить бастующих освободить проезды и перейти в заводской Дом культуры для разговоpa.

Передать атмосферу таких встреч словами невозможно - для этого надо хотя бы раз побывать на одной из них в качестве главного «виновного» и «ответчика».

В зале - около двух тысяч рабочих, сотни кричащих голосов и вопросов, главный из которых: «Денег нет, детей кормить нечем, лекарств не купишь. Как жить?» А ответы требуют только от губернатора, считая именного его ответственным за создавшуюся ситуацию, а не ельцинистов (про Горбачёва тогда уже стали забывать).

На первой встрече тогда определили, кто и что делает.

Через месяц, на второй встрече, я рассказал рабочим о результатах работы администрации с минобороны, доложил, что какие-то подвижки есть, да и первые деньги появились. И, наконец, на третьей встрече окончательно определились с режимом дальнейшей работы предприятия по выпуску номенклатуры и изделий и, прямо скажем, хотя бы щадящему финансированию. Вот в каких условиях лихих 1990-х пришлось работать губернатору и областной администрации.

Председатель Совета Федерации РФ Егор Семенович Строев прибыл в Воронеж, чтобы поздравить с 60-летием губернатора Воронежской области. 1999 год

Были, конечно, и эпизоды более «цивилизованной» работы. Так было, к примеру, по заводу горнообогатительного оборудования. Международный валютный фонд выделил Индии около 8 млрд долларов на модернизацию угольной промышленности. В числе других российских предприятий в тендере по горнообогатительным станкам участвовал и воронежский «Рудгормаш». По ситуации пришлось специально вылетать в Калькутту, где проходил тендер. Запомнилась личная встреча и слова министра угольной промышленности Индии: «Мой отец вместе с советскими друзьями строил завод в Бхилаи (крупный металлургический комбинат мощностью 2,5 млн тонн стали в год был построен в Индии при участии СССР). И поэтому я вам помогу».

При острейшей конкуренции со стороны японских и американских компаний именно наш завод получил заказ на поставку и обслуживание 32 станков. Моё участие в этой успешной операции было обосновано и оправдано и тем, что в это время я возглавлял в комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Индии Комитет по расширению прямых связей индийских штатов с субъектами РФ. С индийской стороны руководителем такого же комитета был их первый заместитель министра иностранных дел. Авторитет должностной помог.

Много усилий было приложено для восстановления работы авиационного завода. Вместе с генеральным директором В. А. Саликовым (он, к глубокому сожалению, в расцвете сил трагически погиб в автокатастрофе) мы неоднократно были в Правительстве, где с нами очень заинтересованно работал вице-премьер И. И. Клебанов. Именно он организовал два продуктивных совещания по нашему заводу у только что ставшего премьером В. В. Путина. В этот период завод спас, можно сказать, управляющий делами Президента РФ П. П. Бородин, который организовал заказ на первые два президентских самолёта Ил-96.

Для закупки печей для обжига кинескопов пришлось, используя старые побратимские связи, вместе со специалистами выезжать в Чехию. Немалых усилий потребовало налаживание дел на заводах: шинном, «Воронежсинтезкаучук», «Воронежсельмаш», «Стеклотарном» и многих, многих других. Вместе с их новыми владельцами, компаниями и инвесторами, федеральными органами власти мы стремились не допустить сокращения производства и рабочих мест, обеспечить в тех условиях регулярную выплату зарплаты. В целом же на многих предприятиях промышленности, транспорта и связи производственный процесс стал понемногу налаживаться.

В целях сохранения исторической правды отдельно не могу не сказать о НИИ связи. Пришедшая после нас областная администрация устами её главы Кулакова в качестве одного из самых громких своих достижений настойчиво выдавала создание концерна «Созвездие» с центром Воронежского НИИ. Правда состоит в том, что мне, как губернатору и председателю Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации, удалось привлечь внимание и организовать посещение этого предприятия с рабочим визитом многими федеральными руководителями. Побывали: министры обороны Грачёв и Сергеев, начальник Генерального штаба Квашнин, премьер-министр В. С. Черномырдин - дважды.

С более чем трёхчасовым рабочим визитом на предприятии побывал тогда и.о. Президента РФ В. В. Путин. В результате предприятию была оказана и моральная, и финансовая поддержка, были подготовлены и согласованы на всех уровнях необходимые документы по созданию концерна «Созвездие». Очень инициативно, грамотно и настойчиво в этом направлении поработал тогдашний генеральный директор В. И. Борисов. Кулаковской же администрации оставалось только принять участие в фуршете по случаю окончательного подписания документов о создании концерна.

На селе нам удалось на время приостановить «революционную», насильственную реорганизацию колхозов и совхозов. В рамках действующего законодательства мы смогли создать и обеспечить более спокойную обстановку по наделению собственников паями, по формированию хозяйств. Немало осталось хозяйств и по принципу сельхозартелей, которые и ныне имеют неплохие экономические результаты.

Судьба России - моя судьба

Кстати, ещё более 100 лет тому назад раскаявшийся революционер Лев Тихомиров писал в брошюре «Вопросы экономической политики» (1899 г.):

«Вся наша экономическая политика должна исходить из помышления о потребностях внутреннего рынка. Цель экономической политики России - страны великой, имеющей внутри себя все необходимые и разнообразнейшие средства для существования, - сводится в целом к созданию могучего, самоудовлетворяющегося производства, добывающего всё нужное для населения и обрабатывающего эти продукты во всём разнообразии и совершенстве, какие только допускаются культурой и техникой данной эпохи».

Эта мысль - на все времена, особенно для сельского хозяйства. России не надо увлекаться экспортом, скажем, зерна. Экспорт зерна - это вынужденное решение. И вынуждено оно недостаточным развитием животноводства, которое является главным потребителем зерна. При экспорте зерна Россия выступает, опять же, в роли сырьевого придатка.

Недостаёт пока главного - прямого государственного участия и руководства сельским хозяйством - этой важнейшей отраслью. Нужна долговременная сельхозполитика, такая, которая бы дошла до всех. Делать так, как это делается в развитых странах.

Советская страна вкладывала в сельское хозяйство 15-20 % расходной части бюджета. Республика Беларусь сегодня - больше 10 %, Америка - 24 %, Европа - 33 %, Россия - меньше 1,5 %. Комментарии здесь, как говорится, излишни.

Появилась ещё одна проблема, точнее - породили её сами власти. В 2018 году из федерального бюджета на АПК направили более 240 млрд рублей, в 2017 году крестьяне освоили почти 225 млрд федеральных денег. Однако практически вся выстроенная продовольственная цепочка принадлежит... иностранным оффшорным компаниям.

Оказалось, что именно они сегодня владеют миллионами гектаров российской земли, теплицами, фермами, птице-фабриками и торговыми сетями! На практике это означает, что они (эти иностранные компании) могут вогнать всю нашу страну в голодные 1990-е буквально за несколько недель. Экспорт всей производимой сельхозпродукции в России вырос за последние 10 лет почти в 16 раз! Есть над чем подумать.

Всё же главный рывок, прорыв в хозяйственной деятельности на селе дал, конечно, приход инвесторов.

О кулаковском периоде деятельности в сельском хозяйстве в этом плане и говорить-то нечего, разве только о массовом закрытии так называемых «нерентабельных» молочно-товарных ферм и об авантюрном проекте под названием «Воронежинвест». Рассмотрение его только лишь в рамках уголовного дела отчётливо показало, что отдельных руководителей администрации больше заботило личное обогащение, нежели организация работы в интересах области.

Председатель Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ (2000 год)

Здесь, наверное, уместно сказать и о моей работе с военными вообще, так как в Совете Федерации я был избран председателем Комитета по обороне и безопасности.

В своей книге «Неволя и величие солдата» французский писатель де Винья высказал суровые истины о солдатском ремесле:

«Армия есть нация в Нации; это одно из зол нашего времени». И далее: «Всё это возвышенное, что может внести благоразумный человек в ремесло солдата, заключается, как мне кажется, не столько в ратной славе, сколько в умении достойно и безропотно переносить лишения и неуклонно выполнять свои обязанности, подчас ненавистные».

В последний год правления Ельцина армия находилась в катастрофическом положении: низкая зарплата, безысходность, отсутствие мотивации, неспособность выступить в серьёзном конфликте. Так было ещё и в 1999-м, когда для чеченской войны в отчаянии искали по всей стране боеспособные подразделения.

Или возьмём происходящее тогда с ЗГВ (Западной группой войск). 31 августа 1994 года - в этот день крупнейшая армейская группировка на планете - Западная группа рос-сийских войск, которая почти в 2 раза превышала численность армии, скажем ГДР, прекращала своё существование.

Из Германии уходила почти полумиллионная группировка войск: 3 общевойсковые армии, 2 танковые и 1 воздушная.

Уходя, наша армия оставляла в Германии 777 военных городков, больше 5 тысяч складов и баз, 3,5 тысячи полигонов, 47 аэродромов.

Уходить, конечно, надо было, но не так, как это было сделано. Солдаты и офицеры Западной группы войск, покидая Германию, ещё не знали, что их Отечество из великой державы превратилось в обнищавшую и голодную страну. Совсем скоро многие из них окажутся рассеянными по необъятной территории России, Украины и Белоруссии. Тысячи офицерских семей станут бесквартирными и будут вынуждены ютиться в бараках, армейских палатках.

В Воронежскую область прибыл 20-й армейский корпус, а в его составе - 10-я танковая дивизия, которая разместилась в Богучаре. До сих пор перед глазами февральская грязь 1994 года, а в ней - танки, которые ещё недавно стояли в добротных ангарах в Германии. Солдаты размещались в палатках, семьи офицеров - по квартирам, в том числе в соседних с Богучарским районах: Верхнемамонском, Петропавловском, Кантемировском. О таком издевательстве над собственной армией, какое было со стороны Ельцина и К°, история вряд ли ещё знает.

Как могли и чем могли мы, местная власть, старались помочь армии, победившей фашизм. Я, тогда председатель Думы, вынес все эти вопросы на одно из её заседаний.

С участием командующего Московским военным округом Л. В. Кузнецова мы наметили комплекс мероприятий, реализация которых во многом помогла лучшей организации бытового, медицинского и другого обслуживания солдат и офицеров. Аналогичная работа проводилась и в отношении личного состава 105-й авиадивизии и пограничников Западного военного пограничного округа.

В связи с этим не могу не привести мысль де Голля, что «военные власти во время войны, и, пожалуй, особенно во время войны, должны подчиняться гражданской власти, государству, что только они, а не командование армии, могут выражать и формулировать национальный интерес, военную политику и стратегию». (Это из его книги «Раздор в стане врага».) Не знаю, как насчёт подчинения вообще, а вот, по моим наблюдениям, связь, взаимоотношения командования частей и соединений с местной властью и населением сегодня оставляют желать лучшего.

Ещё некоторые соображения об армейской составляющей России - о комплектовании армии. Считаю, что ни о какой отмене призыва не может быть и речи. Одногодичный срок службы по призыву в мирное время необходимо вписать в ст. 59 Конституции РФ. Призывной принцип комплектования лежит в основе этого понятия, следовательно, он должен быть всегда. Пройдя службу в армии, молодой человек становится совершенно другим - патриотом, как правило.

Переход к профессиональной армии уродует психологию не только самой армии, но и, прежде всего, общества в целом - оно перестаёт ощущать свою причастность к защите страны. Как и прежде, военная служба в стране должна восприниматься как право и почётная обязанность.

Необходимо продолжать последовательно увеличивать долю новейшего вооружения, повышать интенсивность боевой подготовки, совершенствовать систему комплектования армии, при этом и дальше пристальное внимание должно уделяться улучшению условий службы и быта военнослужащих, совершенствованию системы военного образования, решению жилищных вопросов. Исключительно важно сделать всё для того, чтобы военная служба стала ещё более привлекательной и престижной, чтобы в армию стремилась подготовленная и мотивированная молодёжь.

Надо выстроить систему работы в этом плане в школах, вузах, других учебных заведениях (военруки, военгородки, полосы препятствий, ДОСААФ и т.д.). У меня есть небольшой личный опыт работы по обучению молодёжи армейским навыкам. В бытность работы секретарём комитета комсомола Сельскохозяйственного института я по поручению райкома комсомола Центрального района города Воронежа был командирован в Севастополь. Надо было поехать со 100 так называемыми «трудновоспитуемыми» подростками на Черноморский флот, с которым были тесные шефские связи. (Это подростки, которые за хулиганство имели «дело» с милицией.)

По прибытии все были размещены и раскреплены по боевым постам на флагмане флота - крейсере «Слава» (сегодня это крейсер «Москва»). В течение месяца для подростков были установлены флотские порядки и режим, велось обучение «морскому делу», проводились экскурсии по местам боевой славы города Севастополя, различные спортивные конкурсы и соревнования. Удалось даже создать «внеуставную» комсомольскую организацию, принять 20 человек в комсомол из числа этих «трудновоспитуемых». Ребята на глазах преображались, общаясь с матросами, становились другими.

Мы, безусловно, должны воссоздать и разрушенную в 1990-е годы систему подготовки мобилизационных ресурсов в масштабах всей страны, ведь, учитывая печальный опыт Великой Отечественной, сразу после войны, несмотря на неимоверные трудности восстановления народного хозяйства, многое делалось в плане создания запасов продовольственных и других ресурсов. Была создана система гражданской обороны на всех предприятиях, в хозяйствах и учреждениях, в рамках которой проводились на плановой основе постоянные учения. Население готовилось на случай войны. И, как теперь выясняется, делалось это далеко не случайно. Ныне хорошо известны и опубликованы планы США по атомным бомбардировкам городов Советского Союза сразу после окончания войны.

О всех делах военных мы нередко разговариваем с нынешним председателем Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации, нашим земляком, недавним главкомом Воздушно-космических сил РФ, Героем России Виктором Николаевичем Бондаревым.

Воронежское «вице-губернаторское дело» (1998-2001 годы)

Невозможно обойти молчанием так называемое «дело» моих заместителей В. Н. Суховерхова и Ю. А. Щепкина, которое было сделано в типичном формате 1937-го - из ничего состряпанные обвинения и - сразу под арест, в тюрьму.

Из-под капельницы в Областной больнице вначале забрали, арестовали одного из работников обладминистрации - Николая Шилова, а затем и двух заместителей.

С самого начала было хорошо известно, что инициатор и главный организатор «дела» - начальник областного ФСБ В. Г. Кулаков. Попавшие в чём-то на его «крючок» по разным обстоятельствам, начальник УВД А.С. Дементьев и областной прокурор А. В. Фролов тоже вступили в этот заговор против областной администрации, а точнее - против губернатора. Уникальный случай!

Замысел был прост: в области, как и в целом в стране, социально-экономическая ситуация непростая, люди недовольны жизнью, вину за всё это надо возложить на обладминистрацию, а арестами заместителей губернатора за якобы какие-то злоупотребления скомпрометировать исполнительную власть. И на этом самому пройти в губернаторы. На это «дело» они специально подобрали своего верного следователя, который их «доверие полностью оправдал». Они потом сделают его «заслуженным юристом».

Следствие, как и аресты, сопровождалось мощной пропагандистской кампанией: телевидение, радио, местные газеты, особенно либерально-демократический, а на деле оказавшийся полностью продажным «Воронежский курьер», ежедневно сообщали населению о ходе «дела». При этом Кулаков, давая регулярные интервью, прямо заявлял: «Да, некоторых арестовали, но аресты и дальше ещё будут»,-то есть выступал сразу «в четырёх лицах»: и как начальник ФСБ, и как начальник УВД, и как прокурор, и как судья. Конец 1998 и весь 1999 год прошли практически под этот, насквозь фальшивый, но хорошо организованный, дебош.

«Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой...», и «...мы добиваемся не правды, а эффекта...», и «...дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней...» - это слова из речей, из выступлений небезызвестного Геббельса. К большому сожалению, в это время, да и за последние годы такой подход можно было наблюдать и в нашей области, и в нашей российской действительности.

По моему заявлению вопрос рассматривался на Совете Федерации, который принял обращение к Генеральному прокурору с просьбой дать правовую оценку происходящему в Воронежской области. Вот это заявление.

Вначале я добился, чтобы людей, арестованных по сфабрикованным материалам, выпустили из тюрьмы. В ответ на мои действия эти три деятеля, защищая честь мундира, развили ещё более бурную деятельность. Следователь, вызвав на беседу-допрос одного из обвиняемых, размахивал перед его лицом какими-то листочками, говоря, что ещё что-то ищет и собирается приобщить к делу (?!), то есть сначала человека посадили в тюрьму, а потом ищут факты, доказательства и «статьи».

Ускорил рассмотрение этого «дела» ставший руководителем ФСБ России В. В. Путин. Приняв меня в своём кабинете на Лубянке, он сказал: «Не принять вас я не мог, несмотря на то, что меня ждёт самолёт и времени у нас 15 минут. Если этого недостаточно, назначим другое время и поговорим столько, сколько потребуется». В ответ на мою краткую информацию он сказал: «О ситуации знаю. По моей информации, вас лично это никак не касается. И вообще, мы хорошо знаем ваш жизненный путь и поступки». Перебиваю: «Но я же пришёл просить не за себя...» Он: «И тем не менее считаю это главным. Что касается арестованных, то надо, чтобы дело дошло до суда. Думаю, что ничего серьёзного у них нет. Но решение суда будет гарантией для их дальнейшей жизни».

и.о. Президента РФ, кандидат в Президенты РФ В.В. Путин, вице-премьер, ныне - председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко. Воронеж. Авиазавод. Март 2000 года

Суды, несмотря на давление и угрозы силовиков - организаторов «дела», полностью оправдали обвиняемых.

А добивались-то от них, по словам одного из обвиняемых, всего-навсего каких-то показаний на Шабанова. Ныне «преследуемые» продолжают трудиться, и общество воспринимает их как очень даже достойных людей. Юрий Андреевич Щепкин, к примеру, став Генеральным директором «Воронежтоппрома», сделал это предприятие одним из лучших в России.

Теперь читателю уже не трудно представить, в каких условиях проходили губернаторские выборы в декабре 2000 года. Думаю, что и для России это, наверное, редкое явление, когда сотрудники ФСБ ходили и угрожали руководителям предприятий и организаций, чтобы те поддерживали не действующего губернатора, а их генерала. Банки, особенно «Сбербанк», слились в финансовом безобразии с органами госбезопасности. Именно на немалые финансовые вложения банков каналы телевидения изливали потоки лжи, грязи на губернатора, областную администрацию, подкупались избирательные комиссии.

Для каждого из нас, особенно тех, кто занимается политикой, крайне важно хотя бы раз в жизни физически ощутить реальность зла, хотя бы потому, чтобы лично осознать, что зло существует. Ещё раз подчеркну, это можно понять, когда лично увидишь его, прикоснёшься к нему, почувствуешь его. Тогда зло принимает реальный облик, и его уже невозможно забыть. Для меня зло теперь очень даже реально. Проиграл я губернаторские выборы больше, думаю, из-за общей негативной ситуации, из-за ельцинизма, против которого выступал в открытую. И, конечно, во многом из-за того, что не был готов к таким бессовестным и наглым приёмам борьбы за власть.

Говорят, что тем, кто приносит добро, это зачтётся, а тем, кто поступает худо, жизнь отомстит. Правда, жизнь нередко терпит явных сволочей. Может, «приберегает» их для ада на том свете?

Все, кто меня знает, подтвердят, что я не злопамятный человек. К сожалению, незаслуженные обиды и, в связи с этим, сердечные раны, нанесённые не столько мне, сколько через меня родным и близким мне людям, прежде всего моей семье: жене Ольге Ивановне, доченьке Наташе, зятю Валере, внуку Владику - остались зарубкой, отметиной. Говорю об этом и потому, что многие из тех, кто это делал, потом передо мной заискивающе извинялись. А вот это моё напоминание пусть останется вечным позором в чёрной биографии устроителей «Воронежского дела».

Семья: теща Прасковья Кузьминична, зять Валерий Васильевич, жена Ольга Ивановна, внук Владик, дочка Наташа

Одновременно я убедился и в правоте слов итальянского политического мыслителя Макиавелли, который в своём знаменитом труде «Государь» утверждал, что «...если честный человек станет рассчитывать на народную привязанность и станет думать, что народ вступится за него в случае его преследований врагами его или правительством, такой расчёт часто оказывается ошибочным». В моём случае, как это ни прискорбно, было именно так.

Подготовил к печати Александр Пирогов