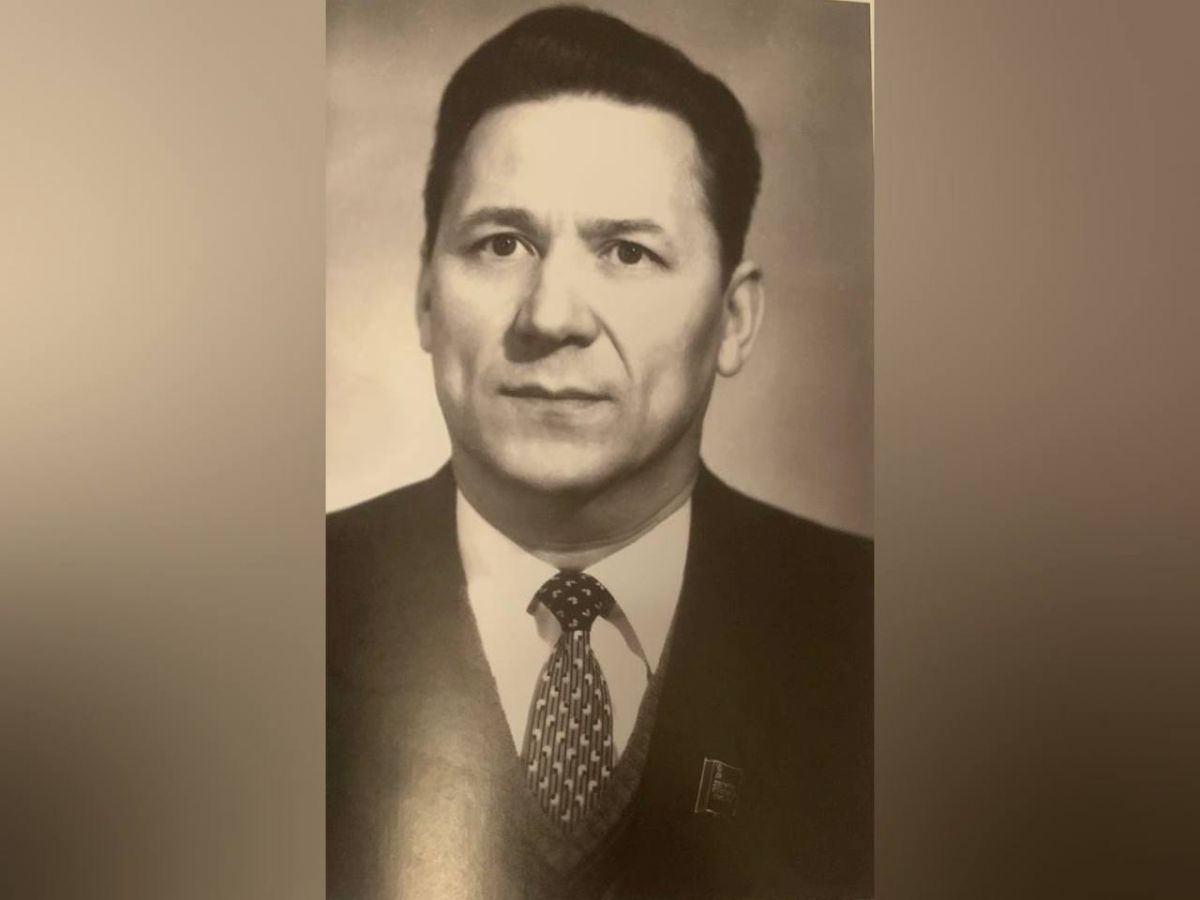

Почетный гражданин Воронежской области Иван Шабанов: От окраины к центру

Почетный гражданин Воронежской области Иван Шабанов: От окраины к центру

© Фотография из книги И.М. Шабанова

Не так давно Ивану Михайловичу Шабанову, первому секретарю Воронежского областного комитета КПСС, председателю Воронежской областной думы первого созыва и первому всенародно избранному губернатору Воронежской области, исполнилось 85 лет. Предлагаемые вашему вниманию отрывки из его мемуаров были написаны около десяти лет назад, но ни разу не публиковались в интернете. «Воронежские новости» решили исправить эту досадную несправедливость. В первой части публикации охватывался период от 1938 до 1966 годы, во второй - с 1967 по 1976 годы. Сегодня мы публикуем третью часть, в которой рассказывается о периоде с 1976 по 1990 год.

Кантемировка. Секретарь райкома КПСС (1976-1979 годы)

8 сентября 1976 года пленум Кантемировского райкома партии Воронежской области избирает меня вторым, а через год - первым секретарём райкома КПСС, где я проработал по июнь 1979 года.

О работе в сельском райкоме можно говорить и писать много. Могу только подчеркнуть, что горкомы и райкомы были тогда в КПСС и в государстве во многом основным звеном по руководству народно-хозяйственным комплексом, по решению не только жизненно важных, но и других крупных и мелких вопросов жизни и быта людей. Секретарь райкома персонально отвечал за все, что происходило в районе. Промышленность, строительство, сельское хозяйство, жилищно-коммунальная служба, бытовое обслуживание, здравоохранение и образование, работа правоохранительных органов, организационная и воспитательная работа - эти и многие другие вопросы были моей ежедневной заботой и головной болью. Об этом этапе работы, о многочисленных встречах с людьми и жизненных эпизодах можно было бы написать отдельную интересную книгу. Скажу лишь, что, надеюсь, остался в доброй памяти и у дорогих моему сердцу кантемировцев.

В начале 1977 года в двух километрах от райцентра начали прокладывать газовую магистраль Уренгой - Западная граница. Постановлением, подписанным премьер-министром СССР А. Н. Косыгиным, было категорически запрещено на всём протяжении газопровода делать какие-либо отводы. Строителям-газовикам надо было где-то складировать трубы, которые потоком прибывали на станцию Кантемировка, - общая длина трассы по территории района составляла около 100 метров. Им было выгодно складировать трубы где-то поблизости, но нельзя, так как вокруг пашня.

Мы вместе с председателем райисполкома Николаем Владимировичем Королёвым говорим газовикам: «Разрешим вывозить на пашню, но вы нам найдёте из резерва два с половиной километра труб, чтобы сделать отвод до райцентра». Сторговались. На эти два с половиной километра надо делать проект, а проектирование делается в институте города Горького.

Председателя райисполкома командируем в Горький с конфетами женскому коллективу к 8 Марта. После его выступления на праздничном торжественном собрании женщины института вне всяких планов и сроков за месяц сделали проект.

Надо было ещё иметь лимит на газ. Поехали в Госплан СССР, и - а это уже везение! - отдел по лимитам возглавлял Герой Советского Союза, танкист, который в январе 1943 года освобождал… Кантемировку! Нам оставалось с облгазом решить вопросы проектирования и строительства низовых сетей. Так, ещё в начале 1979 года (!), когда о газификации области ещё и разговора то не было, в Кантемировке правдами и неправдами появилось голубое топливо. Вместо нескольких угольных котельных появилась одна, которая централизованно отапливала райцентр.

Для людей это был настоящий праздник. А мы, руководители, гордились, что к «косыгинской» магистральной трубе не смогли присоединиться ни Воробьёвка, ни Калач, ни Петропавловка и Богучар, а мы смогли.

Запомнилось по работе в Кантемировке строительство и ввод в эксплуатацию животноводческого комплекса по откорму крупного рогатого скота на две тысячи мест в колхозе «Дружба» (по новому для нас канадскому методу животных размещали на площадке для открытого содержания), дорог с твёрдым покрытием от Митрофановки до Кантемировки, центральной районной больницы, прекрасного дома культуры со спортивным комплексом и многих других социально значимых объектов.

Нельзя не сказать об одном эксперименте на полях того же колхоза «Дружба», который был проведён совместно с учёными Воронежского сельхозинститута.

Хорошо известно, что наша область находится в зоне так называемого «рискованного земледелия» - её постоянно преследуют суховейные засухи. Ещё в 1892-1899 годах эксперимент по поиску наилучших способов борьбы со стихиями природы был реализован в Каменной степи, что в Таловском районе, известной экспедицией во главе с профессором В. В. Докучаевым. Итогом её работы стало создание высокоэффективных агролесных ландшафтов в засушливой степи.

Опираясь на докучаевский опыт, учёные сельхозинститута во главе с профессором М. И. Лопырёвым в 1977 году заложили эксперимент по восстановлению разрушенного природой и деятельностью человека ландшафта. В числе таких мер были: контурная обработка полей и лесопосадок, посадки на склонах золотистой смородины и других кустарников, то есть системы кустарниковых кулис, залужение сильно эродированных участков пашни, сплошное облесение меловых пустошей (а таких немало в южных районах области) и т. д.

Сама идея, планирование эксперимента были, конечно, прерогативой учёных, а вот выделением техники, материально-технических, финансовых и людских ресурсов и многим другим занимались руководители и специалисты хозяйства и района. К примеру: начало июня - это разгар работ по уходу за пропашными, сорняками зарастают поля и кукурузы, и сахарной свёклы, и подсолнечника, а тут ещё лесополосы. Подчеркну, что речь-то идёт о событиях сорокалетней давности, техника и возможности были мы тогда спасли от гибели лесополосы и все составляющие эксперимента.

Производственный эколого-ландшафтный кантемировский эксперимент дал заметный эффект. Была приостановлена плоскостная и линейная эрозия, значительно уменьшено отрицательное влияние засух, повысилась урожайность, продуктивность пастбищ и сенокосов.

Став губернатором, я в 1997 году подписал постановление, по которому в области было создано 35 базовых хозяйств по внедрению этого опыта.

Ситуация с собственниками на земле ныне, конечно, другая. Так, как мы действовали тогда, наверное, не получится - хозяйства и инвесторы зачастую стремятся всё и сразу выжать из кормилицы-земли, не считаясь даже с севооборотом. Это гибельный путь. Думаю, что погода за последние годы нас несколько избаловала. Дай-то бог, чтобы и дальше дождики (а это для земледелия области можно считать решающим фактором) не обходили нас стороной.

Однако если вдруг повеет такими же суховеями, как, скажем, в 1972, 1975, 1979 и 1981-м годах, вот тогда мы сразу вспомним о кантемировском опыте, который достоин того, чтобы отнести его к числу охраняемых природных объектов. Сегодня это уже сделано.

В середине мая 1979 года в Кантемировку приехал первый секретарь обкома партии Вадим Николаевич Игнатов, который сказал: «Мы тебя забираем в обком на должность заведующего идеологическим отделом». Как опытный руководитель (а он в область приехал с должности второго секретаря Ленинградского обкома партии), вечером и на второй день он, думаю, успел выяснить, что я знаю и чего не знаю.

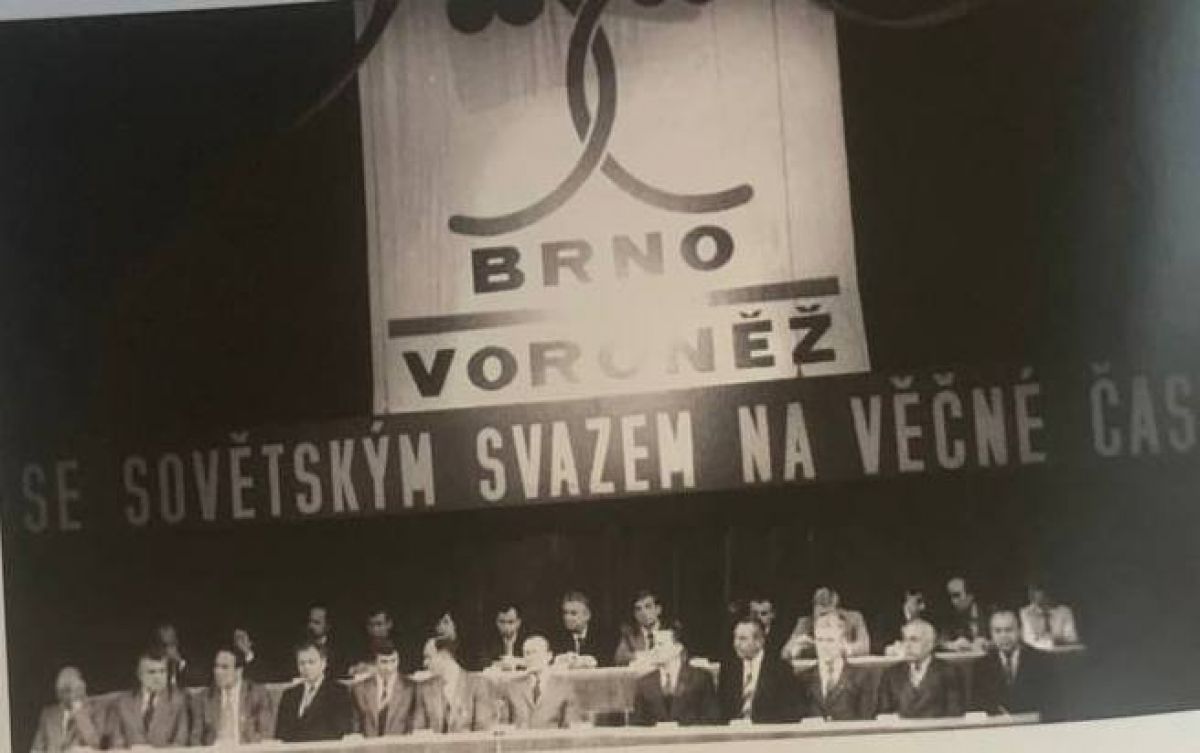

Воронеж-Брно, 1979 год

Забавным, в частности, получился такой эпизод. Как бы между прочим, Вадим Николаевич вдруг заговорил о последнем номере журнала «Подъём», где начали печатать роман Валентина Пикуля «У последней черты». Высказав своё мнение, он поинтересовался моим, прекрасно зная, каков режим работы первого секретаря райкома партии в период весенне-полевых работ, да ещё когда дует суховей (а та весна из-за отсутствия дождей складывалась очень непросто). Несмотря на занятость, мне удалось, так скажем, бегло ознакомиться с публикацией.

Я отметил, что роман как и всё написанное Пикулем, создан талантливо, однако при этом я не согласен с тем, как писатель смакует сцены встречи царицы с Распутиным в спальне, поскольку нет фактов, что всё было именно так. На реплику, что это художественный роман, я возразил: «Роман пиши, но в нём должны быть художественные образы, а не конкретные лица царской семьи. Пикуль в те времена не жил, а изображает себя подсматривающим в замочную скважину».

Вадим Николаевич засмеялся и, как мне показалось, остался доволен и моим «профессиональным» комментарием романа, и своей «проверкой» того, читают ли вообще что-нибудь первые секретари райкомов.

И снова обком партии (1979-1982 годы)

25 мая 1979 года на бюро, а затем и на пленуме меня утвердили заведующим идеологическим отделом обкома партии, а в начале июня на пленуме Кантемировского райкома освободили от обязанностей первого секретаря. С грустью и сожалением расставался я с районом, с должностью конкретных дел, с первой серьёзной самостоятельной работой в моей жизни. Была очень высокая ответственность, но и власть необходимая была для того, чтобы делать дело.

Самое главное - я чувствовал и доверие, и поддержку кантемировцев, скромных, работящих, ценящих в руководителях простоту и одновременно требовательных к ним. Я до сих пор со многими из них поддерживаю товарищеские и дружеские отношения.

Новая работа, что называется, «захватила» меня с первых дней. Дело в том, что в апреле состоялся Пленум ЦК КПСС по проблемам идеологической и политико-воспитательной работы. И, как тогда было принято, постановление ЦК надлежало обсудить во всех партийных комитетах и первичных парторганизациях. С одной стороны, лично для меня это было хорошо - призвали на работу, которой партия уде-ляет такое внимание, с другой - сразу попал, что называется, с корабля на бал: к пленуму надо было готовить доклад, проект постановления и другие материалы.

При более обстоятельной беседе после пленума первый секретарь обкома определил для отдела главное: «Идеологическая работа будет оцениваться не количеством лекций и политбесед, а вполне конкретными результатами области: количеством и качеством выпускаемых промышленностью машин, изделий и товаров, тоннами хлеба, мяса и молока». Вот так, Москва ведь тоже оценивала область именно по тому, как она справляется с выполнением планов по социально-экономическому развитию. Так было принято. В этом ключе мы и действовали.

Из тогдашней практики идеологической работы можно было бы и сегодня применить, скажем, внедрение «Кодексов трудовой чести». Такой нормативный документ включал в себя многие оценочные показатели: как, к примеру, трудится отдельный работник и, исходя из результатов, он мог получать такие льготы, как премии, внеочередное получение жилья и т.п. Соответственно, предусматривались и санкции за нерадивое отношение к порученному делу или плохое поведение. Для начала такой Кодекс мы разработали и внедрили на авиационном заводе. Провели специальный семинар с первыми секретарями горкомов и райкомов партии, определили по 3-4 базовых коллектива в каждом районе. К этой работе были подключены профсоюзные и комсомольские организации. Как мне кажется, результаты внедрения «Кодексов трудовой чести» были более чем положительными и для трудовых коллективов, и в целом для создания хорошего микроклимата в области.

Положительно была воспринята и идея по ежемесячному проведению единых политдней. Их тематика разрабатывалась на весь год. К каждому политдню издавалась специальная брошюра по теории и практике вопроса. Так, к примеру, были проведены политдни по темам: «Внедрение новых обрядов», «Религия и современность», «За здоровый образ жизни» и многим другим. Главное, что в такой день в трудовые коллективы выезжали работники всех партийных комитетов, все первые руководители областных, городских и районных ведомств. Вся информация стекалась в отдел, для бюро и первого секретаря обкома готовилась краткая информация о наиболее характерных вопросах, которые возникали на встречах.

На одной из таких итоговых информаций я и «прокололся». Считая это уже очевидным, апробированным, вроде бы даже уже формальным делом, я, практически не читая, подписал трехстраничную информацию.

Спустя дня два зазвонил телефон прямой связи от первого секретаря, и он попросил зайти к нему. Захожу - вижу, он не в духе. Вручая мне ту самую информацию, говорит: «Почитайте своё сочинение». А там на первой странице во втором абзаце говорилось о том, что практически на всех встречах единого политдня люди спрашивали, за что Леонид Ильич Брежнев получил очередную Звезду Героя Соцтруда. Говорю: «Всё ясно, Вадим Николаевич». - «Что ясно - это уже хорошо. Забирай свою бумагу и впредь думай, что подписываешь, иначе такие документы вместо тебя будут подписывать другие люди».

Эта краткая, но предельно ясная политбеседа запомнилась надолго. И дело даже не в страхе за работу. Переживал, прежде всего, потому, что чуть было не подвёл первого секретаря обкома, который ко мне относился очень хорошо. Кто бы из членов бюро его понял, прочитав такую мою информацию с его резолюцией: «Ознакомиться»?

Запомнилось и одно из совещаний в идеологическом отделе ЦК. На него пригласили 6 заведующих отделами обкомов и ЦК союзных республик. Руководили совещанием заведующий отделом ЦК Е. М. Тяжельников и его заместители. Цель встречи - получить информацию и предложения с мест о состоянии политико-воспитательной работы в стране перед очередным съездом партии. Каждому была определена тема выступления, затем велась дискуссия и был обмен мнениями. Я как бы представлял области Черноземья и выступал по проблемам организации идеологической работы в трудовых коллективах.

Среди участников совещания был и заведующий идеологическим отделом ЦК Компартии и будущий президент Украины Л. М. Кравчук. Выступал он по проблемам интернационального воспитания и запомнился высокомерным видом и безапелляционностью суждений.

После трёхдневной дискуссии нас принял секретарь ЦК КПСС, ведающий идеологической работой, М. В. Зимянин.

Об этом вспомнилось ещё и потому, что спустя 10-15 дней первый секретарь обкома спросил: «Ты выступал в ЦК?» Говорю: «Да» - и рассказал, как было дело. «Ну, ты, дорогой, довыступаешься. Ты что, хочешь перейти на работу в ЦК?» Говорю: «Не понимаю, о чём идёт речь». - «Ну, так вот, через месяц-другой мы тебе дадим более интересную работу, но здесь, в Воронеже». (Как потом выяснилось, вносилось предложение о возможном моём переходе на работу инструктором ЦК.) Честно говоря, такое решение уводило бы меня от конкретной работы, а мне всё-таки больше по душе была живая работа с людьми.

Первый заместитель председателя облисполкома (1982-1990 годы)

А «более интересной» работой оказался облисполком. 25 марта 1982 года на сессии областного Совета народных депутатов я был избран первым заместителем председателя облисполкома Алексея Макаровича Воропаева. Мне было поручено курировать здравоохранение, образование, культуру, спорт, социальное обеспечение, правоохранительные органы, организационную работу - а это подготовка и проведение сессий, заседаний облисполкома, разнообразная работа с депутатскими комиссиями и самими депутатами.

Всего в составе облсовета тогда было 250 депутатов. Одних только комиссий, которые замыкались на меня, было более 20. Одно время, где-то в течение года, мне вместо так называемой социальной сферы поручено было курировать работу промышленности, транспорта и связи.

Как-то первый секретарь обкома пригласил к себе и сказал примерно следующее: «"Отдохнул" маленько на производственной сфере и хватит, возвращайся на социалку», У того, кто вместо меня там работал, видимо, не всё получалось, особенно в сфере культуры, в работе с иногда «капризной» творческой интеллигенцией. В мои обязанности входила также организация проверок работы всех отделов и управлений облисполкома, особенно по взаимодействию с гор- и райисполкомами.

Очень много времени занимало написание различных докладов. Председатель Алексей Макарович сразу предупредил меня, что, независимо от обсуждаемого на сессии вопроса, отработанный вариант доклада он будет принимать только из моих рук. Так, к примеру, мне пришлось более месяца возглавлять работу по формированию областной продовольственной программы, заниматься подготовкой доклада и проекта решения по этому вопросу к сессии.

А так как это был просто огромный по объёму документ, то пришлось, привлекая, естественно, к работе необходимые службы и специалистов, «корпеть» над ним почти полтора месяца, хотя вопрос-то был сельскохозяйственный, совершенно, что называется, не мой. Выручало базовое агрономическое образование, учёба в аспирантуре и, конечно, практика работы секретарём сельского райкома партии.

Много было и другой работы. В 1982-1990 годах в Воронеже и области строились школы, больницы, детские сады и другие объекты социального назначения. Назову лишь некоторые из тех, на которых мне пришлось быть практически за «прораба»: окончание строительства и ввод Областной клинической больницы, Городской клинической больницы скорой помощи, больницы «Электроника», трёхкорпусной Областной детской больницы с поликлиникой, Центральных районных больниц в Богучаре, Кантемировке, Нижнедевицке, Борисоглебске, Новой Усмани; строи-тельство, оснащение оборудованием и ввод нового здания Драмтеатра, Дома актёра, реконструкция, а вернее, новое строительство, Театра кукол.

Своим решением облисполком объявил двухлетку ремонта и реконструкции сельских Домов культуры, создания краеведческих музеев, в результате чего вновь заработали сотни клубов, очагов культуры на селе, а в каждом городе и райцентре появились музеи. К зданию Музея им. Крамского в Воронеже была сооружена двухмодульная пристройка, где потом стали проводиться выставки работ художников Черноземья. Каждый воронежский художник получил для работы персональную мастерскую.

Отдельно хотелось бы сказать ещё о двух объектах. Первый - это Диагностический центр в Воронеже по ул. Кирова.

Здание это было построено на профсоюзные средства, а размещались в нём работники аппаратов облсовпрофа, 15 из 19 отраслевых обкомов профсоюза, облплана и обкома комсомола. Из ЦК КПСС в это время последовала, может, даже единственная правильная, хорошая команда (это была весна времён «перестройки» - 1989 года) - «уплотнить» размещение аппаратов и высвобождающиеся здания передать социальной сфере. А тут как раз министр здравоохранения СССР Е. И. Чазов издал приказ об организации в стране 20 диагностических центров.

Условия были простыми: на местах должны были найти и подготовить соответствующие медицинским требованиям отдельно стоящие здания, а всё оборудование, в основном американское, немецкое и японское, поставляло министерство. Мы сделали заявку, и нас включили в программу. В течение месяца я занимался переселением: облсовпроф разместили в здании гостиницы «Воронеж», облплан и обком комсомола - в только что построенном здании горкома партии (ныне в нём размещается областная Дума), а отраслевые обкомы профсоюза разместили у себя соответствующие ведомства - Управления сельского хозяйства, транспорта, связи и т.п.

В освободившемся девятиэтажном здании за полгода провели соответствующую реконструкцию: во все кабинеты под оборудование подвели воду, электрику, канализацию. Полученное диагностическое оборудование включало два компьютерных томографа.

С весны 1991 года Диагностический центр ежедневно принимает до 1,5 тысяч пациентов. Кстати, из 20 намеченных тогда подобных объектов по стране вовремя подготовить здания сумели только 5 областей и Ереван. И самым крупным и подготовленным, по заключению Минздрава, оказался воронежский.

Ещё один интересный объект - бывший Дом политического просвещения, что по улице Дзержинского. Он был безвозмездно передан под лечение детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Это была собственность ЦК КПСС, и я, нарушая все и вся, подписал постановление о передаче здания на баланс здравоохранения. Тогда я уже был первым секретарём обкома партии.

Приходилось заниматься и «специфичной» работой. Как я уже сказал, мне было поручено возглавлять более 20 комиссий по самым различным направлениям деятельности.

Такая была практика. В частности, была создана комиссия по реабилитации жертв политических репрессий. В составе комиссии были авторитетные, известные, влиятельные люди в области. Так, моим заместителем был почётный сотрудник органов госбезопасности, заместитель начальника областного Управления КГБ полковник Анатолий Кириллович Никифоров. Кстати, именно его дисциплинированность, объективность, честность и принципиальность в суждениях и оценках рассматриваемых дел репрессированных во многом способствовали эффективности работы комиссии. К слову сказать, наша комиссия первой в стране среди подобного рода комиссий других регионов завершила эту непростую работу, работу, которая затем положительно сказалась и на судьбах родственников невинно осуждённых. Работа в таких комиссиях помогала мне ближе узнавать людей, с которыми потом приходилось трудиться. Так, с Анатолием Кирилловичем «пересекаемся» вот уже почти сорок лет.

Словом, многоплановая, более чем восьмилетняя работа в облисполкоме была для меня немалой жизненной школой, школой решения, без преувеличения, народнохозяйственных задач, работы с интересными, колоритными людьми в различных отраслях и сферах.

Посол ЧССР в СССР вручает юбилейную медаль в связи с 40-летием освобождения Чехословакии от немецко-фашистских захватчиков, 1985 год

Конечно, было приятно, когда появился Указ Президиума Верховного Совета СССР от 17.07.1986 года о награждении меня орденом Дружбы народов «За плодотворную работу по выполнению заданий XI пятилетки». В те годы социальную сферу наградами не баловали, чаще всего награждались представители рабочего класса и крестьянства. Словом, работа шла на подъёме, приносила удовлетворение.

Антиалкогольная эпопея (1985-1990 годы)

Не могу не рассказать, хотя бы кратко, о событиях, связанных в то время с борьбой с пьянством. В должности первого заместителя председателя облисполкома пришлось и этим заниматься.

Началось все с того, что вопрос о борьбе с пьянством и алкоголизмом в стране стал предметом обсуждения на заседании Политбюро ЦК 6 апреля 1985 года. Спустя месяц, 7 мая, появилось Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма», а потом - новые постановления ЦК и указы Президиума Верховного Совета СССР и РСФСР. Главная линия всех постановлений и указов - принудительное сокращение производства любых алкогольных напитков, включая пиво. Кое-где даже стали вырубать виноградники!

Поклонники спиртного лишались премий, других вознаграждений, они лишались путёвок в санатории и дома отдыха (была тогда такая привилегия у человека труда). В 1988 году намечалось вообще прекратить изготовление плодово-ягодных вин. Вся страна, особенно в канун праздников, становилась, образно говоря, в километровые очереди за бутылкой вина, так как в спешном порядке стали закрывать магазины, торговые точки по продаже ликёро-водочных изделий.

По данным статистических органов, уже во втором полугодии 1985 года число магазинов по продаже алкогольных напитков в целом по стране сократилось более чем наполовину: было - 238 тысяч, осталось - 108. К примеру, в Астраханской области число таких магазинов уменьшилось со 118 до 5, в Белгородской - со 176 до 26 и т.д., в Воронежской области - сократилась в шесть раз.

Со второй половины 1986 года повсеместно возросла реализация сахара, кондитерских изделий, фруктовых соков, томатной пасты и ряда других продовольственных товаров на самогоноварение. Кстати, именно самогоноварение нанесло колоссальный экономический ущерб государству. Многие миллиарды рублей, ранее поступавших в госбюджет, стали доходом владельцев самогонных аппаратов. В этот незаконный промысел включилось огромное количество людей не только из села, но и из города. Более того, на эти же цели резко возросла покупка спиртосодержащих и других препаратов бытового назначения (одеколонов, зубной пасты, клеев, кремов для обуви)! А использование всевозможных «заменителей» спиртного привело к резкому росту заболеваний. Людей всё больше стали раздражать многочасовые очереди, униженные ожидания в надежде приобрести бутылку водки или вина по случаю какого-либо торжества.

Как первому заместителю председателя облисполкома, мне было поручено возглавить областную комиссию по борьбе с пьянством. Думаю, что возглавлять антиалкогольную комиссию у меня было «моральное право» - я тогда вообще не употреблял спиртного.

Так вот, вспоминаю, как накануне майских праздников 1986 года в кабинете первого секретаря обкома мы - это секретари обкома партии, председатель облисполкома А. М. Воропаев и я - в течение трех часов всерьёз обсуждали «проблему» - разрешать или нет продажу поступивших на склады 150 тысяч бутылок хорошего сухого венгерского вина!

Не могу не вспомнить ещё об одном, прямо скажем, забавном эпизоде времён антиалкогольной кампании. Где-то в начале 1988 года в нашу область с проверкой работы по борьбе с пьянством приехала очередная комиссия - на этот раз, из Совмина. В течение почти 20 дней солидные представители из министерств и ведомств изучали положение дел в области. В итоге появился проект Постановления Президиума Правительства с формулировкой: «Признать работу в Воронежской области по борьбе с пьянством и алкоголизмом «удовлетворительной».

За два дня до моего отчёта в Совмине на первой странице газеты «Правда» было опубликовано Постановление Политбюро ЦК о том, что в стране неудовлетворительно ведётся работа в этом направлении. Ну, и естественная реакция в Совмине тех, кто готовил проект Постановления по нашему отчёту: если в целом по стране Политбюро оценивает работу партийных, советских, хозяйственных и других органов неудовлетворительно, тогда как Совмин может эту работу в Воронежской области признать удовлетворительной?

На заседании Президиума меня стали, что называется, «прессовать», заставляя согласиться с оценкой «неудовлетворительно». Возражая против этого, я привел, опять же, пример безобразного обращения с народом: накануне отчёта я, мол, побывал в Северном микрорайоне города Воронежа и среди рабочего дня видел очередь в тысячу человек к продовольственному магазину за бутылкой вина. И что-то я не видел в этой очереди ни спившихся, ни пьяных, ни алкоголиков. И высказал мнение, что установка Центра, в частности, на дальнейшее сокращение торговой сети по продаже алкоголя не только вредна, но просто недопустима.

По выражению лиц большинства членов Президиума было видно, что они вроде бы разделяют мою точку зрения. И тем не менее председательствующий - первый заместитель предсовмина Ф. А. Табеев провёл линию ЦК - «признать работу неудовлетворительной».

После принятия решения председательствующий попросил меня остаться и послушать рассмотрение следующего вопроса. А вопрос был - «Обобщение положительного опыта работы города Якутска по проведению антиалкогольной кампании». Докладывала председатель горисполкома. Как я понял, у них побывал секретарь ЦК Е. К. Лигачёв, который якобы увидел в Якутске положительное в том, как в этом направлении слаженно, дружно работают партийные, советские, хозяйственные и иные органы и организации. И Совмин, по рекомендации ЦК, решил этот положительный опыт обобщить для распространения.

После доклада-сообщения председателя Якутского горисполкома ей задал вопрос присутствующий на заседании министр юстиции России А. Я. Сухарев (кстати, наш земляк, воронежец, впоследствии Генеральный прокурор СССР): «Скажите, опыт работы, о котором вы доложили, - это ваш, якутский, или вы где-то его позаимствовали?» - «Нет, нет, - быстро ответила докладчица, - это мы изучали в Ленинграде и ... в Воронеже».

Естественно, в программу заседания Президиума никак не вписывалось заявление о положительном опыте в Воронеже, работа которого только что была оценена как неудовлетворительная.

Председательствующий, прерывая докладчицу, сказал, что это, мол, не так уж и важно. Однако она быстро-быстро заговорила: «Повторяю и хочу подчеркнуть, что особенно нам понравилась организация антиалкогольной кампании в Ленинском районе города Воронежа, где партийные, советские и другие органы и общественные организации работают слаженно, целеустремлённо, интересно и эффективно. Этот опыт, включая разработку всех их постановлений и рекомендаций, мы полностью переняли и постарались применить у себя».

Надо ли говорить, как я, как представитель этого «положительного опыта», чувствовал себя в это время! Расправив поникшие было плечи, уверенным взглядом окидывал каждого из сидящих за столом членов Президиума, особенно заместителя министра внутренних дел, который с особым напором упрекал меня в том, что в области количество торговых точек по продаже алкоголя сократили только в 6 раз, а не закрыли все! Потому, мол, в области и уровень преступности остаётся высоким. На это я ему ответил: «Товарищ генерал-лейтенант, за борьбу с преступностью мы с вами ответственность несём вместе, но связывать этот вопрос с торговлей нельзя. Мы же и так людей поставили в километровые очереди, и дальнейшее сокращение торговых точек алкоголем недопустимо». Нетрудно себе представить, что чувствовали в этот момент члены Президиума, - люди-то все умные, солидные, реальные. Получилась ситуация, как говорится, нарочно не придумаешь.

Чем закончилась антиалкогольная кампания в стране, хорошо известно, а моё «поведение» при отчёте в Совмине было оценено тогда в ЦК как «несамокритичное», о чём был звонок первому секретарю.

Однако жизнь продолжалась. Сменились первый секретарь обкома партии и председатель облисполкома, с которым мы за 7 лет работы ни разу даже не поссорились. Он видел, что я на службе не «сачкую», и всегда меня защищал от неоправданных нападок и критики обкома. Не очень-то и тогда поощрялась излишне инициативная и самостоятельная работа, особенно со стороны завистников, бездельников, тех, кто только и умел, и ныне умеет «надувать щёки». К сожалению, именно такие нередко состояли в информаторах и в авторитете у первых руководителей.

С приходом в облисполком председателем Ивлева морально-нравственную обстановку стали определять безапелляционность суждений и грубость, доходящая до хамства, по принципу «я начальник - ты дурак»... Видимо, не забылось и моё поведение в обкоме на совещании первых секретарей горкомов и райкомов партии, председателей рай- и горисполкомов с участием инструктора ЦК. Накануне сессии облсовета решили «демократично» обсудить кандидатуру на должность председателя облисполкома.

Первый секретарь обкома Г. С. Кабасин, предложив кандидатуру секретаря обкома Ивлева, вдруг обратился ко мне: «Я хотел бы попросить высказать своё мнение Шабанова, который не первый год работает в облисполкоме».

Хорошо зная характер, поведение и стиль работы Ивлева ещё по учёбе в институте и занимаемым им потом должностям, да и зная мнение большинства участников совещания, я выразился предельно корректно: «Да, предлагаемый вами, Геннадий Сергеевич, человек сможет работать председателем облисполкома, если он понимает, что в этом зале находятся минимум 5-6 человек, которые не менее достойны этой должности и смогут работать не хуже, а может, и лучше». Мягче сказать я не мог, потому что грубость поведения претендента уже в должности секретаря обкома по сельскому хозяйству проявилась во всей красе, и все это хорошо знали, но, как всегда, промолчали.

Вполне логично, что такой человек с первых шагов своей работы пытался меня всячески унизить. Так, пригласив однажды меня к себе в кабинет, он ни с того ни с сего заявил: «А мы вас вообще можем освободить от работы, объявив «выговорешник» по партийной линии...» К этому добавился и случай, когда я восстал против решения бюро обкома по освобождению от работы за 15 дней до пенсии председателя Павловского райисполкома Н. И. Зубанова за якобы серьёзные упущения в работе.

Человек «от сохи», проработавший механизатором, главным специалистом, председателем колхоза, начальником районного управления сельского хозяйства, не один год председателем райисполкома, - и вдруг такое решение. А семья, а пенсия?! Подчеркну: это было не столько сколь-нибудь серьёзное, взвешенное, объективное решение, это была неприкрытая «публичная порка» - чтобы другим было неповадно, а главное - «мы, власть, мы всё можем». С таким отношением к людям я, конечно, не мог мириться и не мирился.

Не могу не вспомнить ещё один «забавный» случай.

У меня тогда установились хорошие личные взаимоотношения с чемпионом мира по шахматам А. Е. Карповым, который дважды приезжал в Воронеж и, размещаясь с моей помощью на конезаводе в селе Хреновом Бобровского района (он заядлый «лошадник»), готовился к очередным шахматным баталиям. В рассказываемое время он играл в Лондоне против английского гроссмейстера Шорта. Мы иногда перезванивались, комментируя ход этого состязания.

На одной из планерок Ивлев вдруг заявляет: «Междугородние телефонные разговоры надо лично оплачивать».

Говорю: «Это, наверное, ко мне. Я, конечно же, заплачу, но вы-то, как председатель облисполкома, должны тоже гордиться тем, что с вашим заместителем общается чемпион мира по шахматам, награждённый, к тому же, лично Л. И. Брежневым высшей наградой Родины - орденом Ленина. Да и для развития шахмат в нашей области он много делает».

Примерно такой стиль и уровень работы и взаимоотношений стал утверждаться в облисполкоме.

Именно такая философия и линия поведения стали преобладать тогда, к сожалению, в практике работы нового первого секретаря обкома и председателя облисполкома. На фоне громогласных заявлений о развитии демократии в партии и обществе это было тем более удивительно, даже дико, но было именно так.

(Окончание следует)